こんにちわ、ぜつえん(@zetuenonly)です!

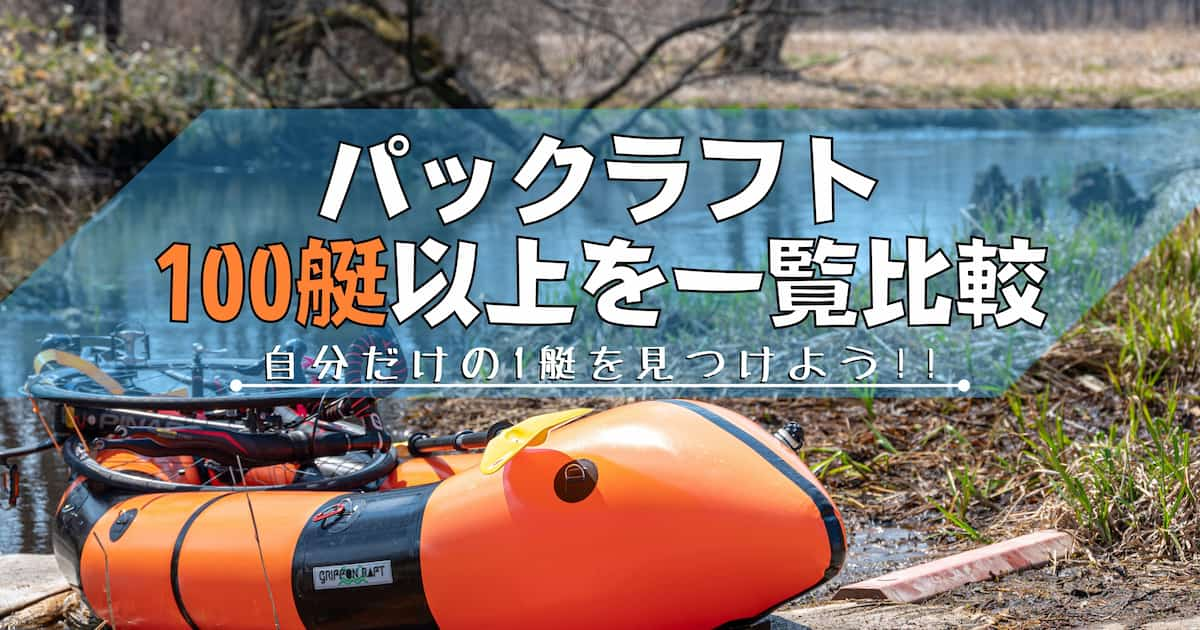

今あなたが欲しいモノを当てましょうか、ずばりパックラフトですね?

そうでしょうわかりますとも!

どのパックラフトを買うかは決めましたか?え、まだ?ではこの記事を見て欲しいモデルを探していきましょう!

今回は国内外のパックラフト100艇以上を比較して自分に適した1艇を見つけましょう!

スポンサーリンク

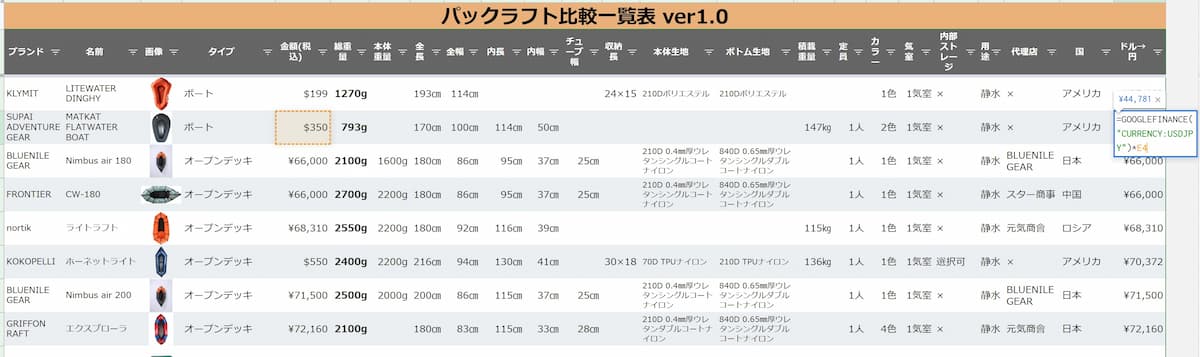

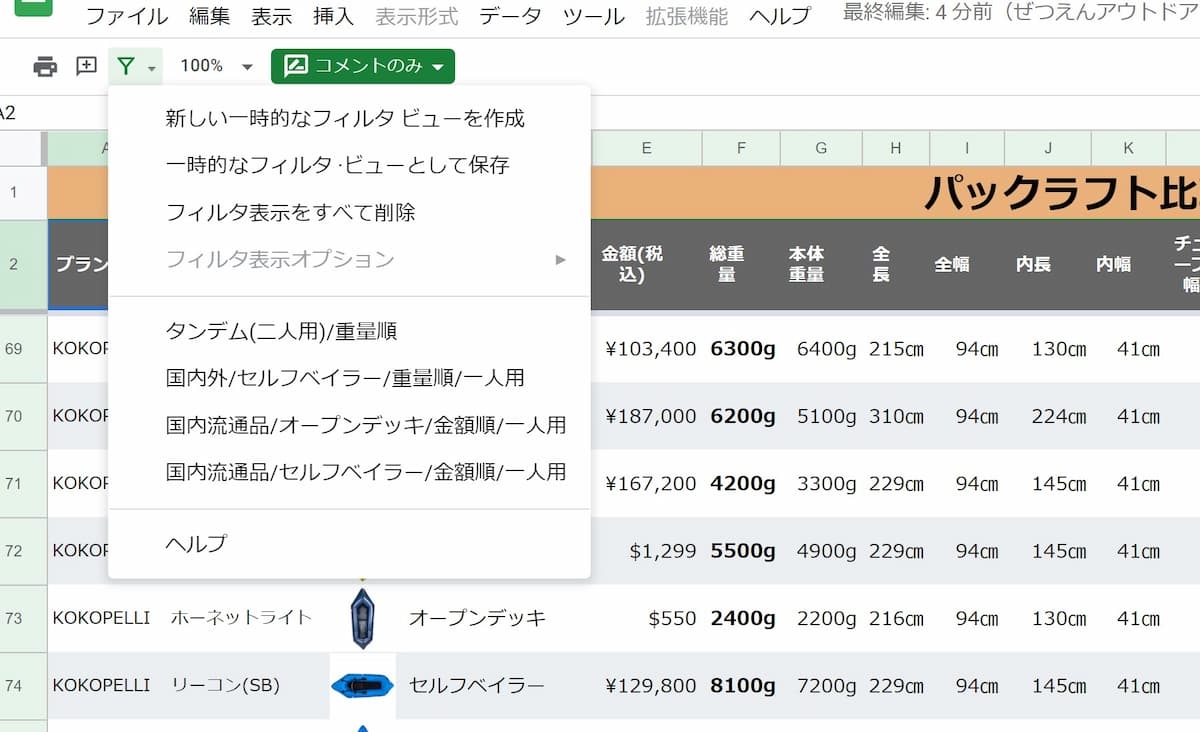

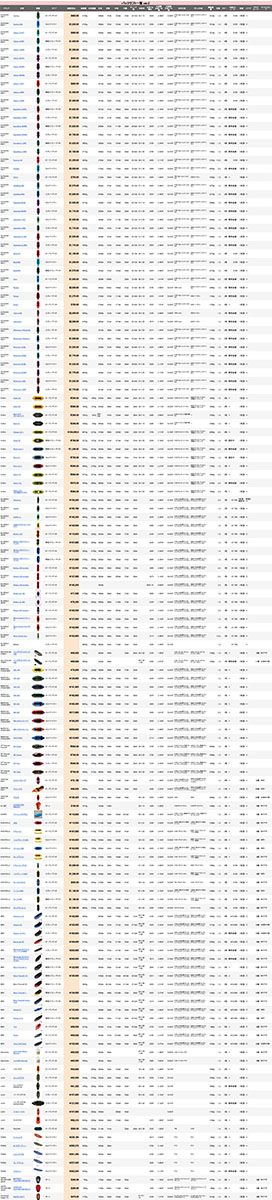

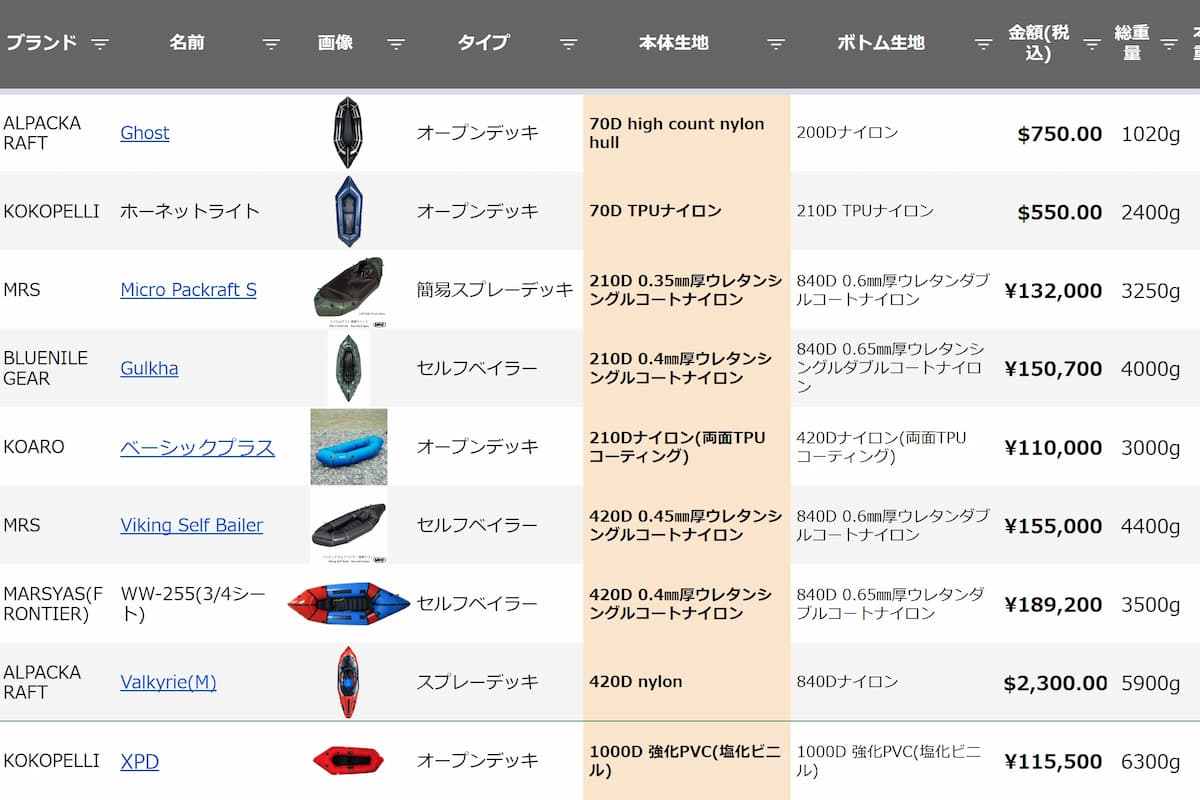

パックラフト一覧比較表

いつも通りグーグルスプレッドシートを共有、新しいモノが増え次第追加していきます。

別ページに飛んで不便ですが、並べ替えや絞り込みといった数字での比較がしやすくなります。

国内流通品はほぼ網羅できてるはず。海外品は有名ブランドのみ。

パックラフト一覧比較画像

ブランド名のアルファベット順になってます。

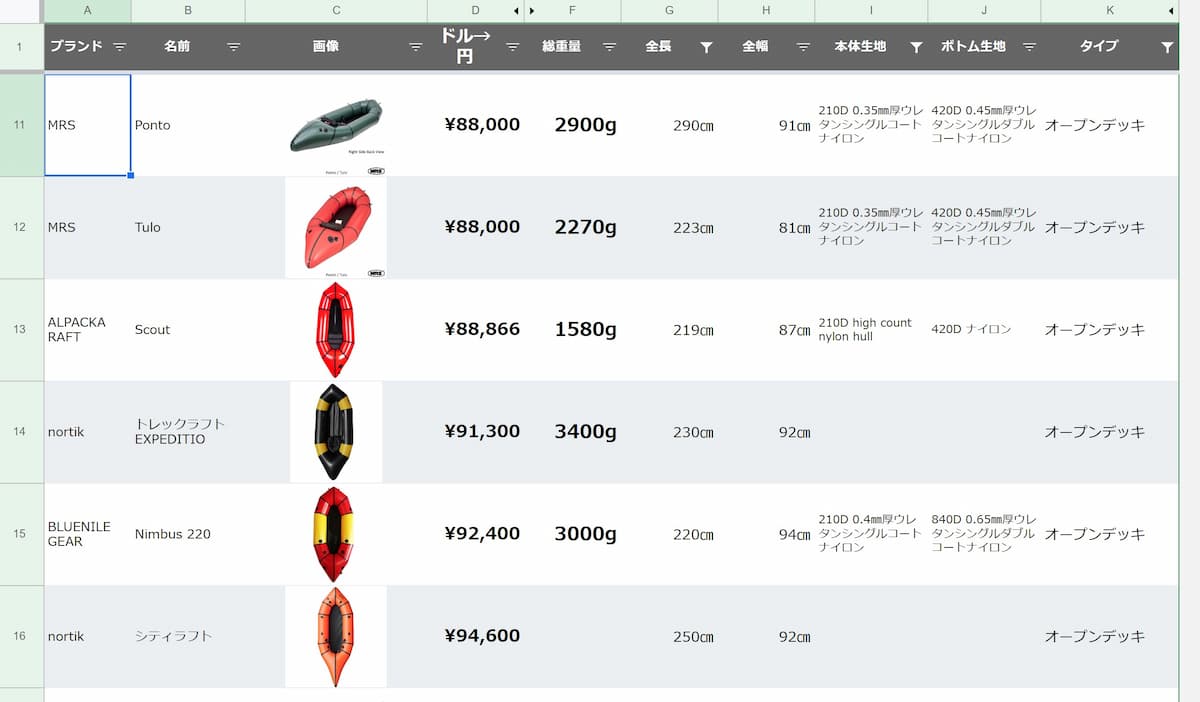

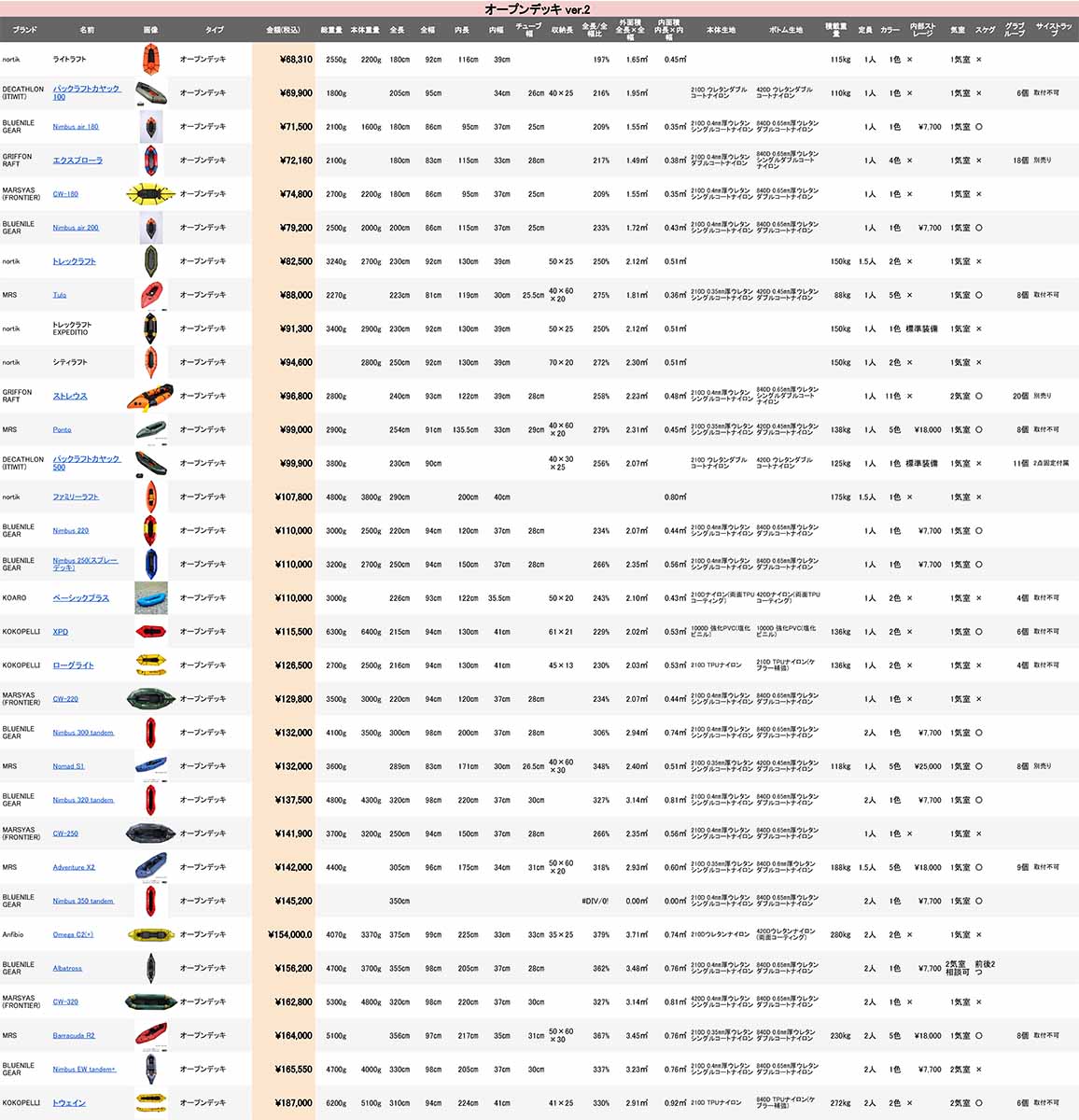

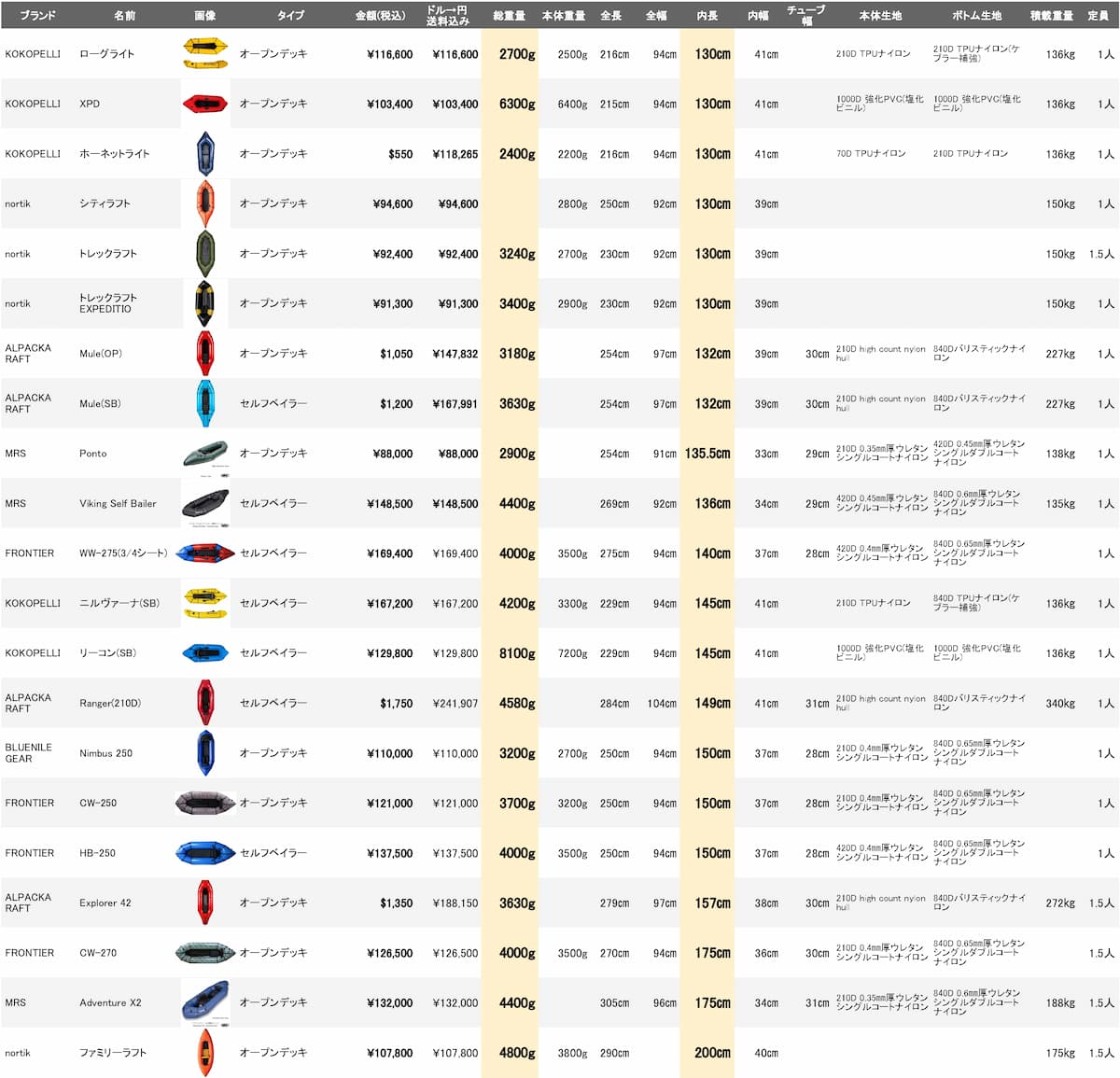

ジャンル別一覧表

多すぎる情報からは選べないわけで、少し細分化した画像も作りました。

国内流通品で、円で買える製品のみにしてます。

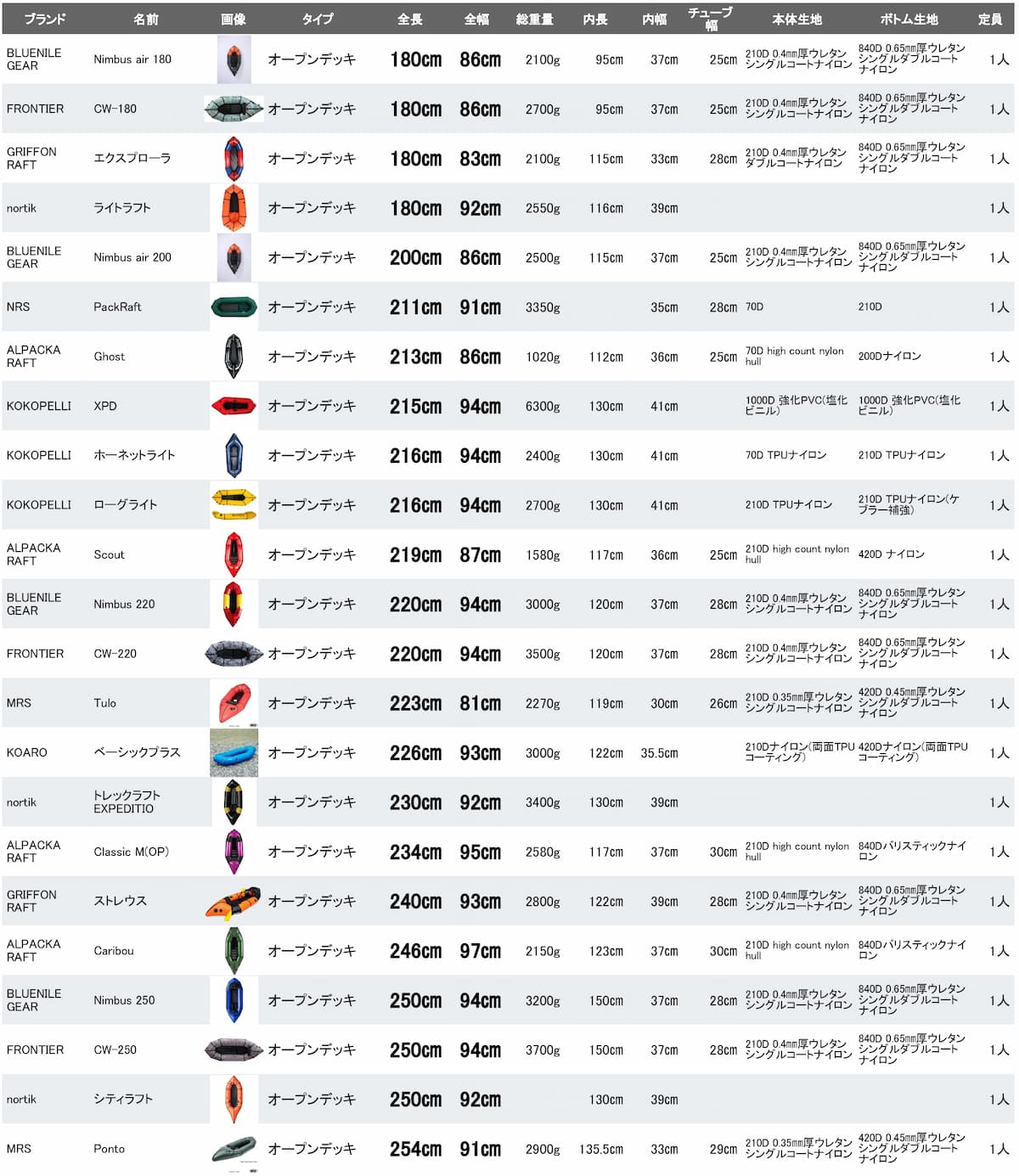

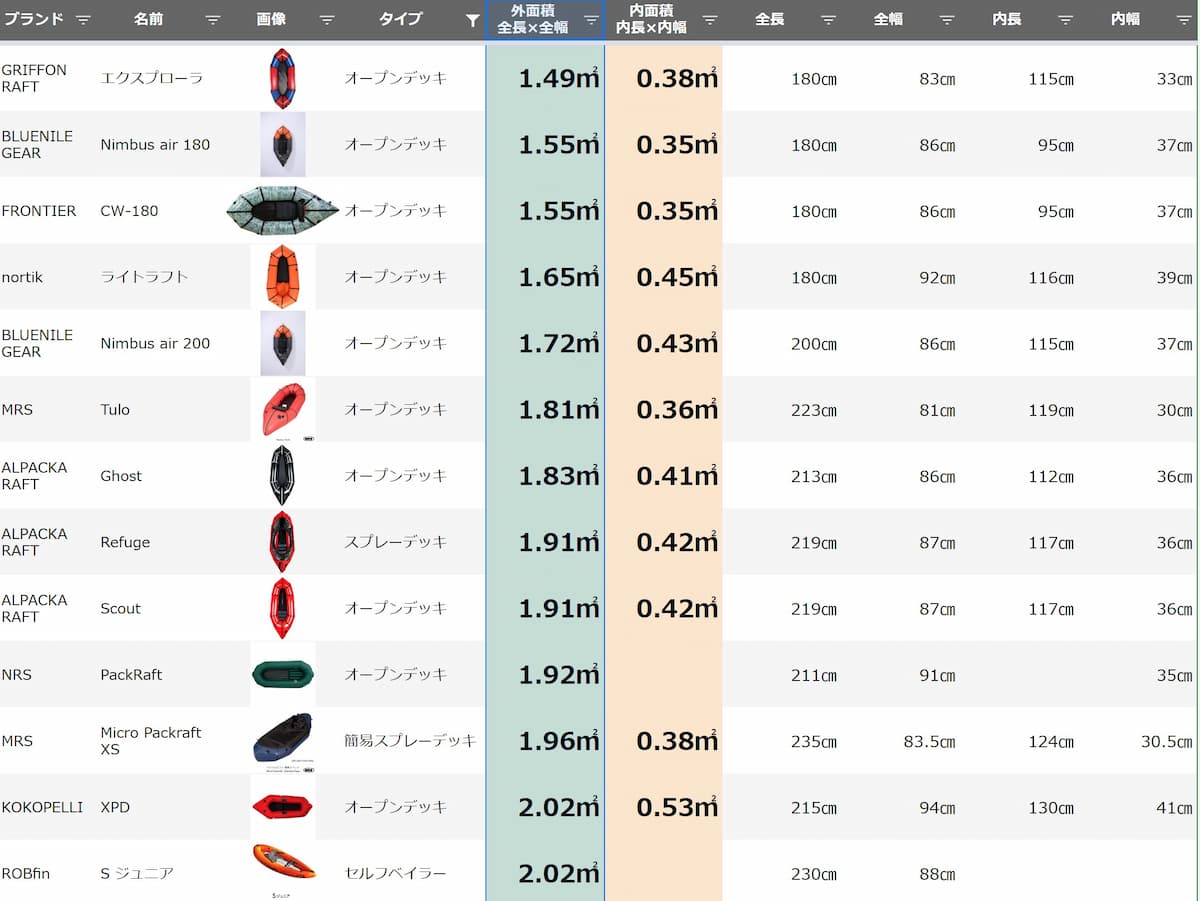

オープンデッキ

最もシンプル、軽量コンパクトで万人向きなオープンデッキタイプ。

全長や船首のロッカーで直進性、川下り向きかが変わってきます。がすべてよほど激しい川で無ければ問題無く下れます。

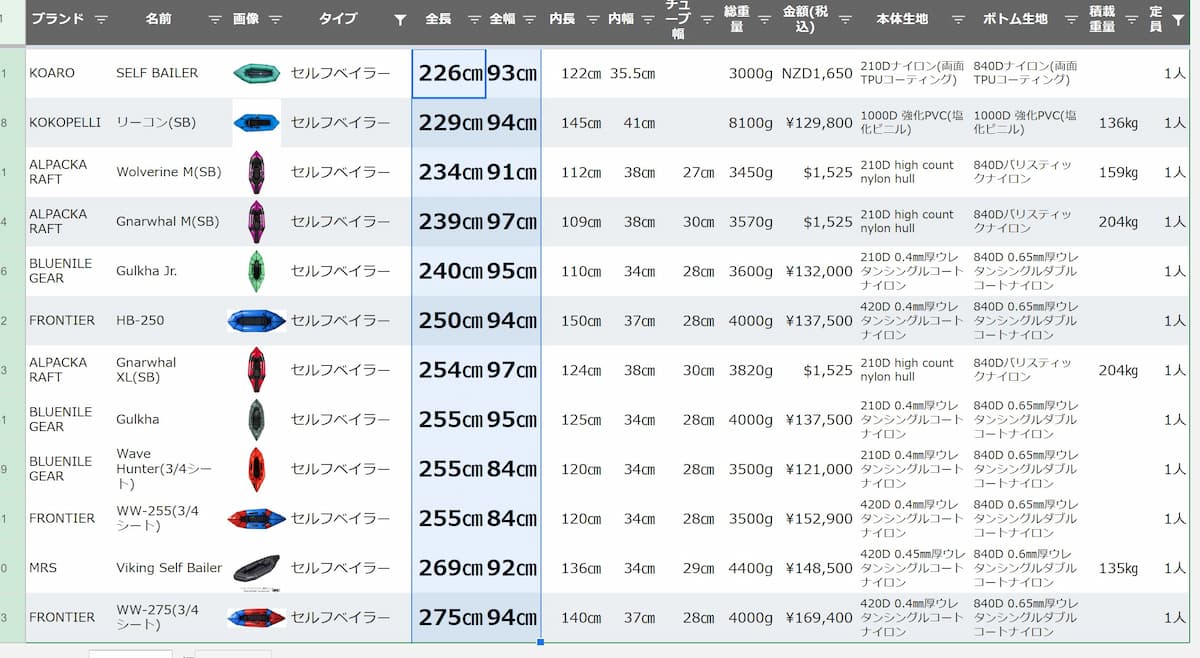

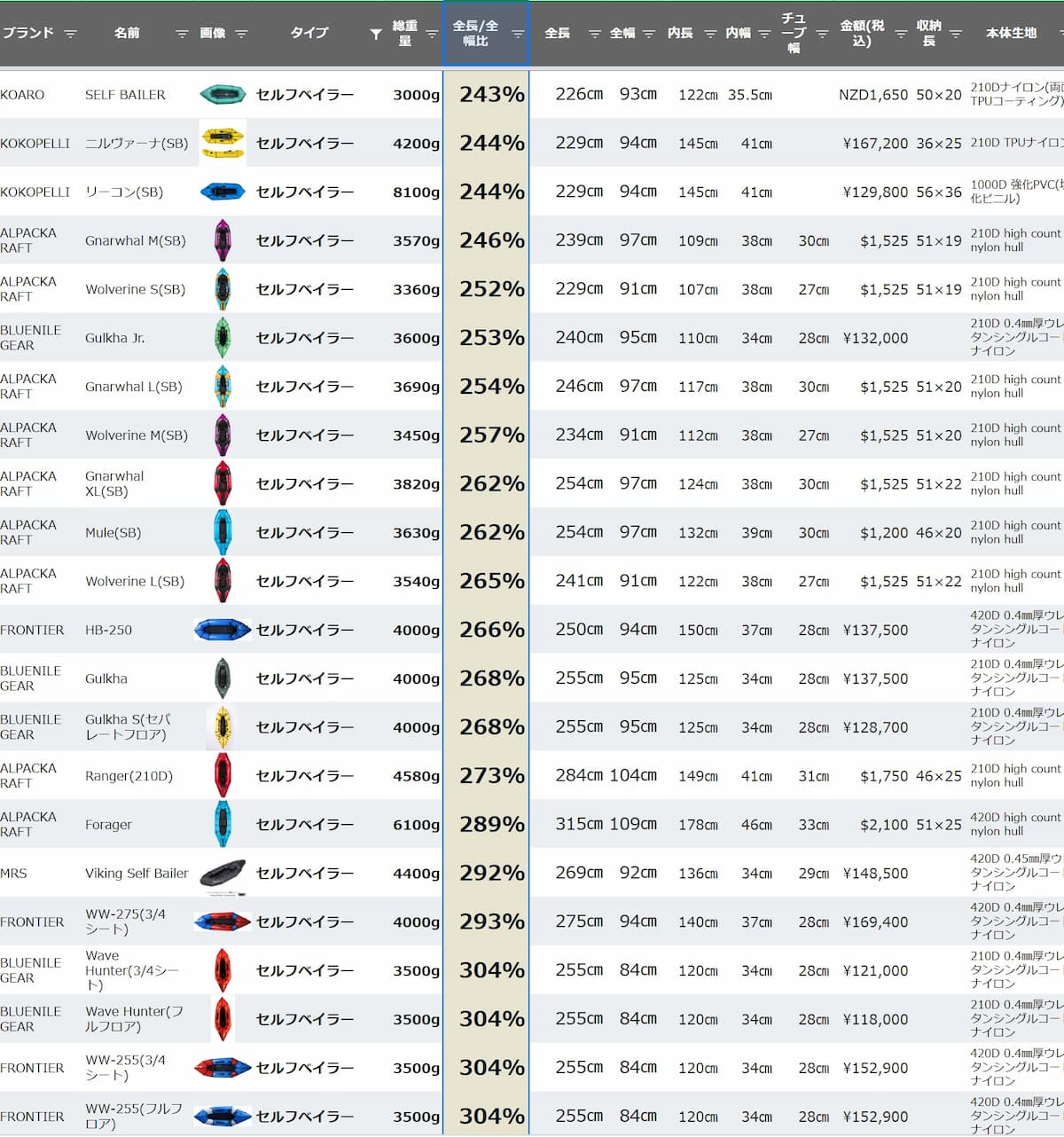

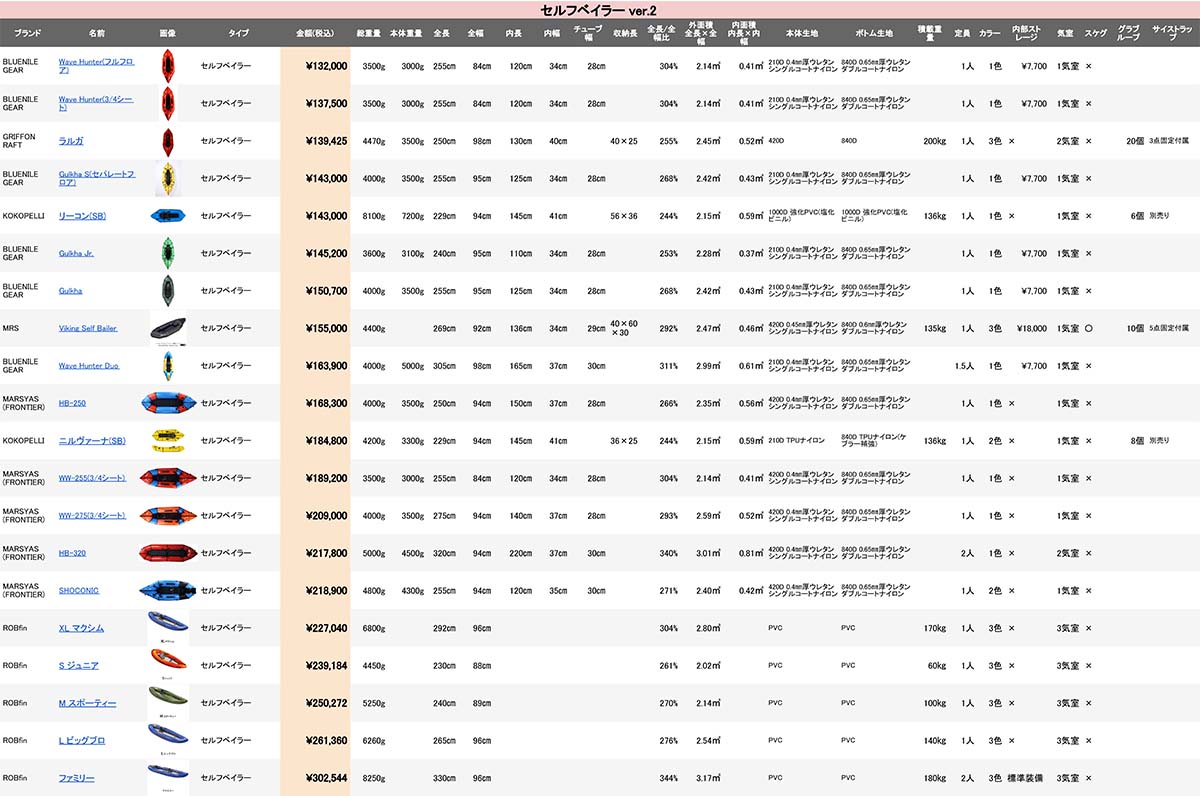

セルフベイラー

底にドレインホール(穴)が開いたセルフベイラー(自動排水機能)付きモデル。

一定以上水が溜まることがないため、水抜きの必要無しで快適に川下りができます。

再乗艇もしやすく、川下りがしたい初心者に特におすすめ。

確実に濡れるため寒い時期には向かない、夏でもウェットスーツ等が必要になることも多いのが欠点。

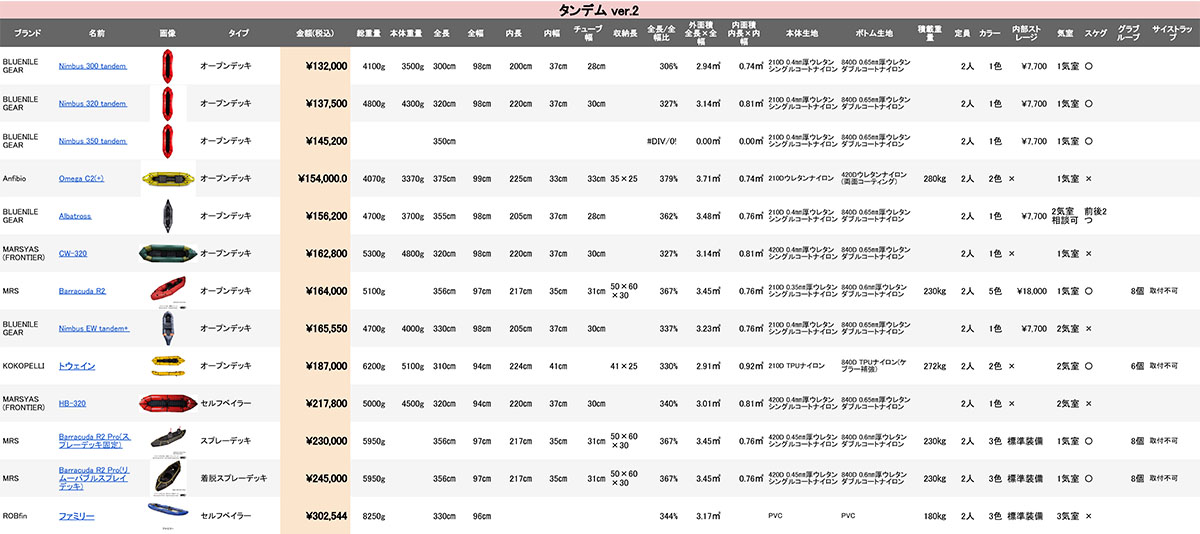

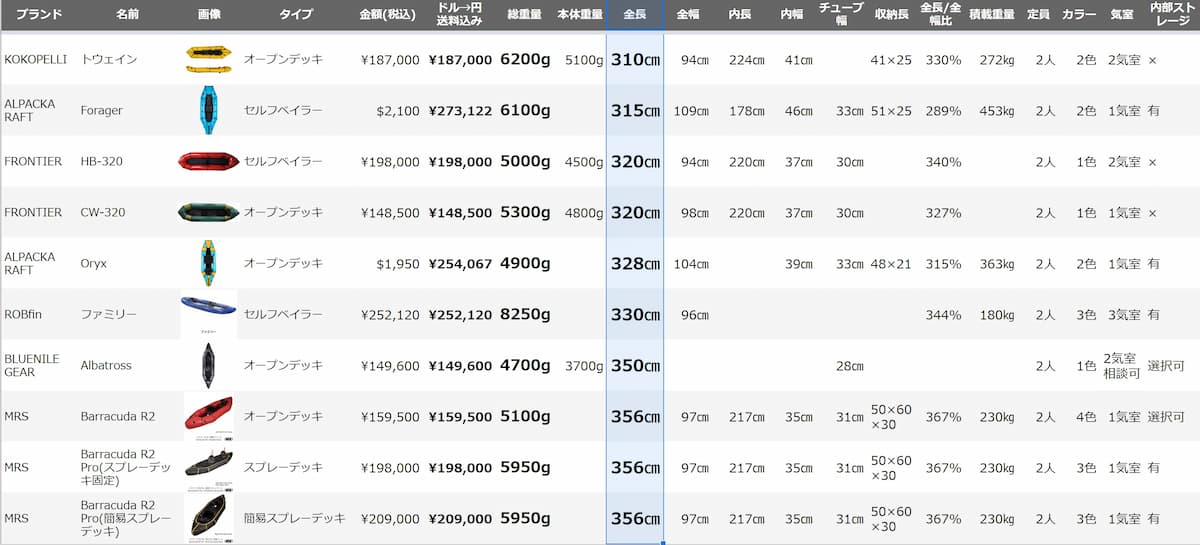

タンデム(2人乗り)

タンデム(2人乗り)のパックラフト。

2つの座席が標準装備で、“2人でも乗れる”ではなく“2人乗り専用”が多く、1人乗りには不向き。

基本オープンデッキですが、一部スプレーデッキやセルフベイラーの急流向きモデルもあります。

スポンサーリンク

項目

![]()

各項目で表を作りました。

わかりにくい部分を説明。

・金額(税込)→税込み金額。米ドルは日本非流通品。NDZはニュージーランドドル。

・総重量→パックラフト本体+シート+背もたれ+各種小物の合計重量

・本体重量→パックラフト本体のみの重量(一部シートが含まれてるものもアリ)

・チューブ径→空気を入れたパックラフト周囲のチューブの太さ。

・全長全幅比→全長/全幅の比率。後述。

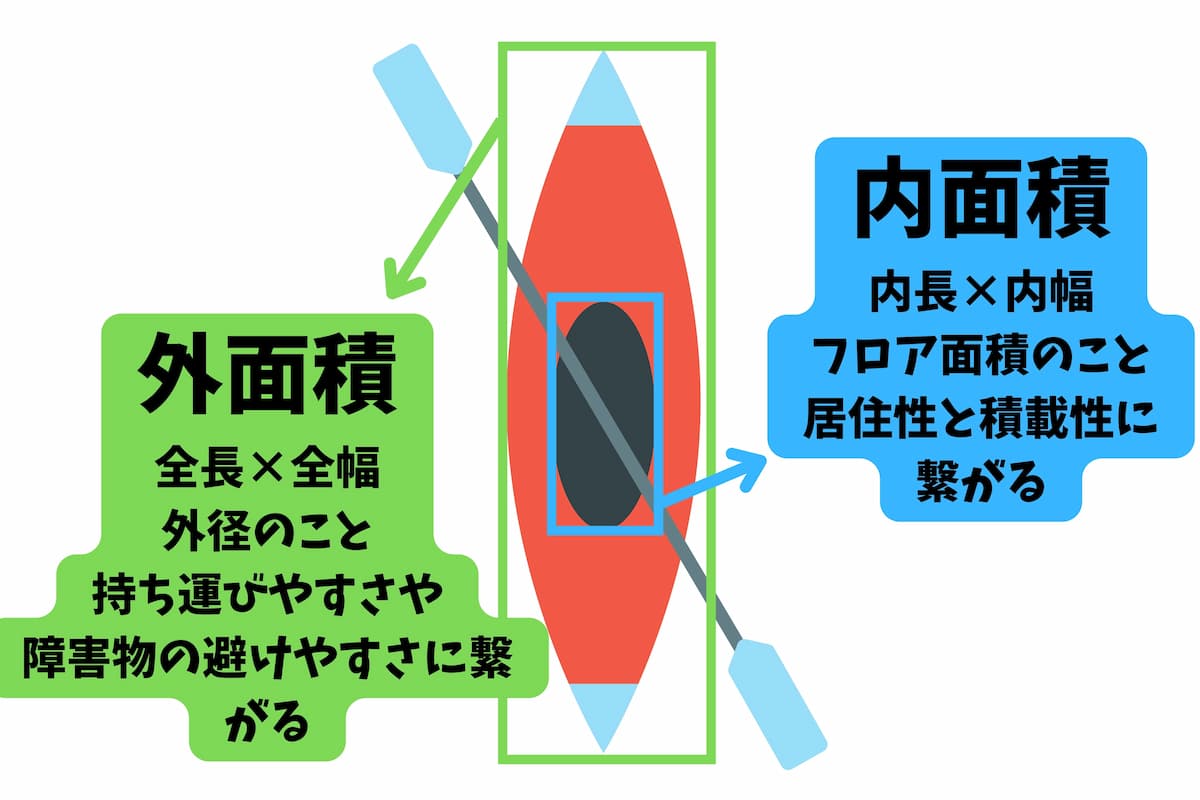

・外面積 全長×全幅→全長×全幅での長方形での雑な外径面積

・内面積 内長×内幅→内長×内幅での雑な居住スペース面積

・定員→乗艇可能人数。1.5人は大人+子供、大人+犬のこと。2人はシートが2つ付けられる。

・気室→パックラフト本体の前後で空気室が分かれて2ヶ所のバルブから空気を入れられるのが2気室。セルフベイラーにはシート一体型モデルがあり、実質2気室だが1気質と記載。

・内部ストレージ→パックラフトを膨らます前にチューブ内部に荷物を入れて置ける防水スペース。オプションで付けられるモデルが多い(+1~2万円)

・用途→静水(流れの無い場所向きモデル)、流水(多少の流れも行けるモデル)、白水(ホワイトウォーター向きモデル)の3つで分けてるが独自分けなので参考程度に。

・ドル→円 送料込み→リアルタイム為替で計算したドルを円換算金額に各社送料も入れた金額

スポンサーリンク

スプレッドシートの使い方

スプレッドシートはある程度使い方を知ってないと便利さを感じにくいと思います。

シートサイズが大きいのでスマホではやや操作が大変で、タブレットやパソコンがオススメです。

簡単に使い方を説明。

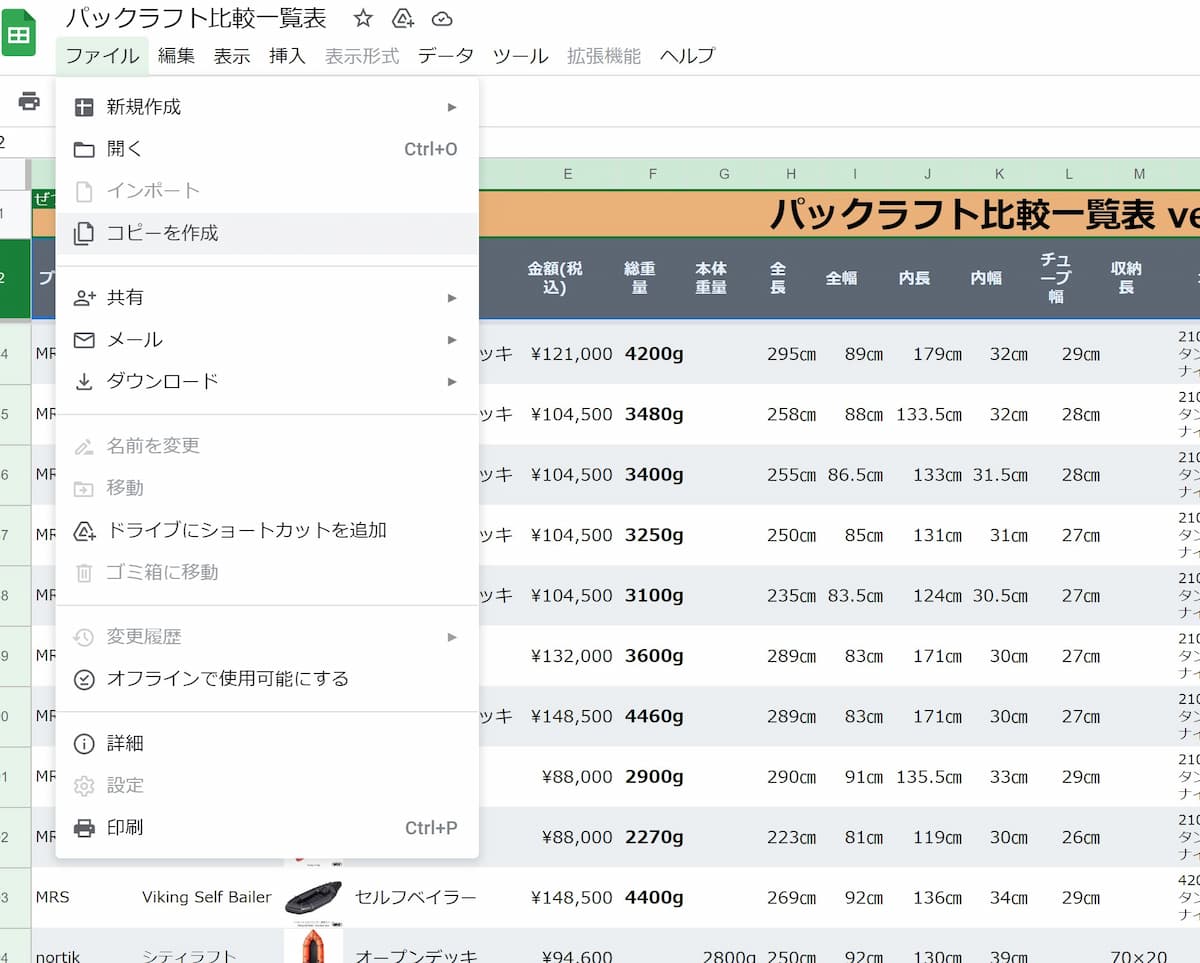

コピーを作成

個人的には共有シートのままではなく、共有シートを自分のGoogleドライブにコピーして使うことをお勧めしてます。

コピーすることで並び替えや行や列の削除などがしやすくなるからです。

共有シートを開く(URL)→ファイル→コピーを作成→名前など入力→コピーを作成

すると自分のGoogleスプレッドシート一覧に「パックラフト比較一覧表のコピー」を作ることができます。

同時に共有シートも追加されます。

画像では左がコピー、右が共有シートです。

コピーを作ると閲覧のみだった共有シートの制限がすべて無くなり、並び替えや列や行の移動削除追加などをすることができます。

何なら数字の書き換えなんかもできる自分のシートにできます。

金額で並び替え

並び替え等のヒントとして金額に円とドルがあって安い順に並び替えてもドルが上に来てしまいます。

海外品を省く方法は色々とありますが、

金額(税込)横のフィルタ→条件でフィルタ→次より大きい→3000

で3000ドル以下が消えて、3000円以上の日本流通パックラフトが残ってくれます。

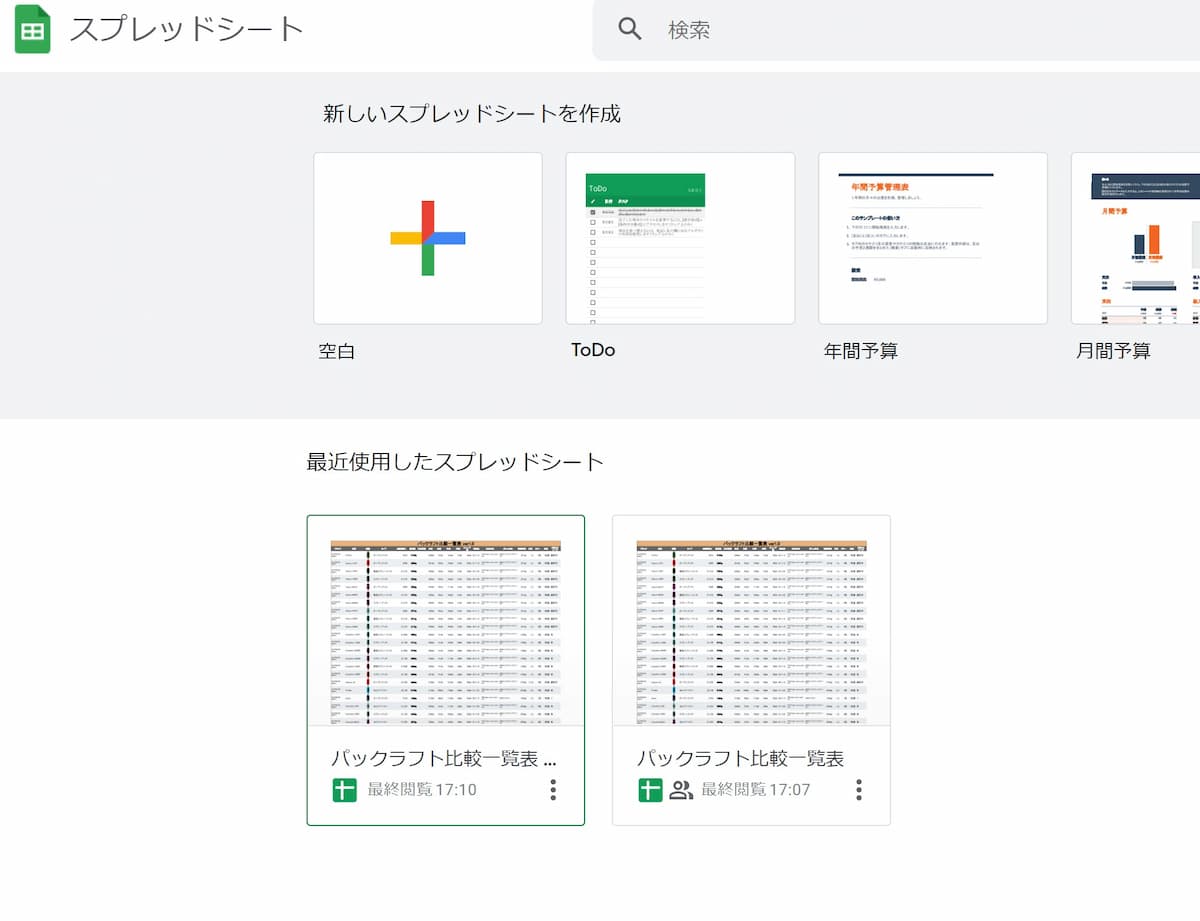

それと右端に「ドル→円」の列も作ってます。

関数でリアルタイムの為替での円金額を出してます。

送料も入ったリアルな金額になるためこちらの並び替えを使うのが確実です。

列の並び替えと削除or非表示

より自分好みに並び替えしていくことで見やすくなると思います。

あまり興味ないなって縦列は右クリックで非表示や削除、左側の項目が見やすいと思うのでドル→円などは左へ持ってきて、列と行の幅を広げて画像を大きく、金額と重量は文字サイズを上げて・・・

という感じで何でも自由です。

並び替えや削除をし過ぎてぐちゃぐちゃになってきたら共有シートからコピーを作成し直せばすぐに元に戻すこともできます。

そのまま見る

スプレッドシートは便利ですが、こんなブログで紹介されたシートのコピーを作って比較までする人なんてほとんどいないんですよ。

というわけで共有シートのままでも使える並び替えフィルタのテンプレートをいくつか作りました。

▽のようなフィルタボタンから名前で選択すれば絞り込まれます。

・タンデム+重量順

・国内外+オープン+セルフベイラー+重量順+一人用

・国内外+セルフベイラー+重量順+一人用

・国内品+オープン+金額順+一人用

・国内品+セルフベイラー+金額順+一人用

使い勝手の良さそうなモノをフィルタテンプレートを作ってみました。

コピーを作成するとこんな並び替えができますが、がっつり買う気でなければこのフィルタで十分かと思います。

スポンサーリンク

内訳

| ブランド数 | 11社 |

今回調べたブランド数は11社。

製品が1つしかないおまけ的なブランドは3社でした。

| ALPACKA RAFT | 38艇 |

| BLUENILE GEAR FRONTIER |

22艇 |

| MRS | 16艇 |

| 他 | 22艇 |

ブランド別の内訳。

パックラフト開拓の元祖であるアルパカラフトはサイズや種類展開を多めに書き出したので38/100と4割がアルパカという状態です。

BLUENILEGEAR(ブルーナイルギア)は日本人が企画するジャパンブランドですが、製品は中国ブランドのフロンティアがベースです。

ブルーナイルギア+フロンティアで22艇あり、アルパカも合わせると60/100で6割がアルパカかフロンティアという状態。

次いでMRSも多めで16種類でした。

アルパカ+フロンティア+MRSで76艇です。11社あってもメインは3社だったりします。

パックラフトタイプ

| オープンデッキ | 37艇 |

| セルフベイラー | 23艇 |

| スプレーデッキ | 21艇 |

| 簡易スプレーデッキ | 17艇 |

| ボート | 2艇 |

調べた100艇の内訳。

オープンデッキが多め、次いでセルフベイラー。

1艇目を選ぶならどちらかになることが多いと思います。

MRSから選ぶなら簡易スプレーデッキもありですね。

ボートは耐久力が低いパックラフト?というモデルを2艇。

・オープンデッキ→一番ノーマルなパックラフト。流れの少ない湖や川といった静水に向いたモデルが多い。軽量で安価。

・セルフベイラー(自動排水機能)→底に穴が開いたモデル。常に浸水状態にあるが一定以上の水はたまらないため川下りのような流水に向いたモデル。通常は別付けインフレータブルフロアですが、セルフベイラーには本体に一体型インフレータブルフロアのモデルもあります。最も再乗艇がしやすく、最も濡れやすいため温水向きで、冷水に不向き。

・スプレーデッキ(スプレースカート)→上部に取り外し不可の防水のカバー(コーミング)が付いたモデル。フレームをいれることで丸い形状を保持し、体にスプレースカートを装着し艇上部のコーミングに付けたフレームに取り付ける。上部からの水が入ることは無いため暖かく流水向き。乗り降りに手間がかかる。転覆時に抜け出すのに慣れが必要。再乗艇もややしにくい。

・簡易スプレーデッキ→取り外し可能なスプレーデッキが付いたモデル。静水域では取り外して使うこともできるハイブリッド。フレームを入れてスプレースカートを併用できるタイプ、スプレーデッキとスカートが一体型でゴム紐で腰に巻き付けるタイプと簡易の中にも種類の違いがある。

簡易スプレーデッキと着脱スプレーデッキ

以前まで着脱可能なスプレーデッキ(リムーバルウォーターデッキ)タイプを簡易スプレーデッキとしていました。

これを簡易スプレーデッキと着脱スプレーデッキに分けました。

出典:KAZE STORE

簡易スプレーデッキはこのタイプ。

パックラフト全体で見れば出してないブランドも多くマイナータイプ。

ジッパーでデッキを取り外し可能で、腰回りはゴム紐で絞るだけという文字通り簡易なスプレーデッキ。絞り方次第ですが沈しなくてもそれなりに浸水してしまいます。

アルパカラフトではCruiser Deck(クルーザーデッキ)として以前は販売されていましたが、現在はおそらく無いオプションです。

出典:AlpackaRaft

一方で、アルパカラフトの着脱スプレーデッキ(命名ぜつえん)はジッパーで周囲を覆い、取り外し可能なのは同じ。

さらに固定スプレーデッキタイプ同様にフレームを入れ、コーミングを作り、体にはスプレースカートを付けてデッキのフレームに引っ掛けます。

取り外し可能なこと以外はスプレーデッキタイプと同様。

アルパカラフトではこのタイプを、Removable Whitewater Deck(リムーバルウォーターデッキ=取り外し可能なウォーターデッキ)と呼んでます。

出典:AlpackaRaft

アルパカの取り外しできないタイプはWhitewater Deck(ウォーターデッキ)と呼ばれています。スプレーデッキタイプのことですね。

| 固定スプレーデッキ | Whitewater Deck | スカート有り |

| 着脱スプレーデッキ | Removable Whitewater Deck | スカート有り |

| 簡易スプレーデッキ | Cruiser Deck | スカート無し |

スプレーデッキタイプはこの3つに分類できます。

MRSは、Wタイプ、Dタイプ、Cタイプと呼び分けてます。

着脱、簡易スプレーデッキの違いは身体に付けるスプレースカートの有無で、丸いコックピットを作るコーミングの有無でもあります。

波しぶきや浸水に対する性能は固定>着脱>簡易です。

海外品送料

ドルで表記されたアルパカラフトなどは海外通販(ガイツー)で個人輸入することで購入することできます。

商品代金だけでなく、送料と関税分も追加されるため「ドル→円」の金額よりも費用が掛かります。

| 送料 | |

| ALPACKA RAFT | 約50ドル |

| KOKOPELLI | 約330ドル |

表の中で注文されそうなのはアルパカラフトの送料は安めで一律50ドル。

1艇買っても2艇買っても50ドル(約6500円)。

代理店のサニーエモーションはここ2~3年仕入れてないようでアルパカラフトを買うなら海外公式からです。

関税も必要で、配送業者でも変わりますが注文代金の10%程度は見ておきたいところです。

ココペリはモンベルが代理店でほとんどの製品を販売してますが、初心者向けではないスプレーデッキタイプは日本展開していません。

輸入すれば手に入りますが送料が約330ドル(約43000円)かかるためココペリ輸入は現実的ではありません。

関税とは・・・

海外から日本国内に商品を輸入するときにかかる税金のこと。商品の種類によって税率が変わる。

ブランド別紹介

パックラフトを選ぶ前で知っておきたい主要ブランドを紹介。

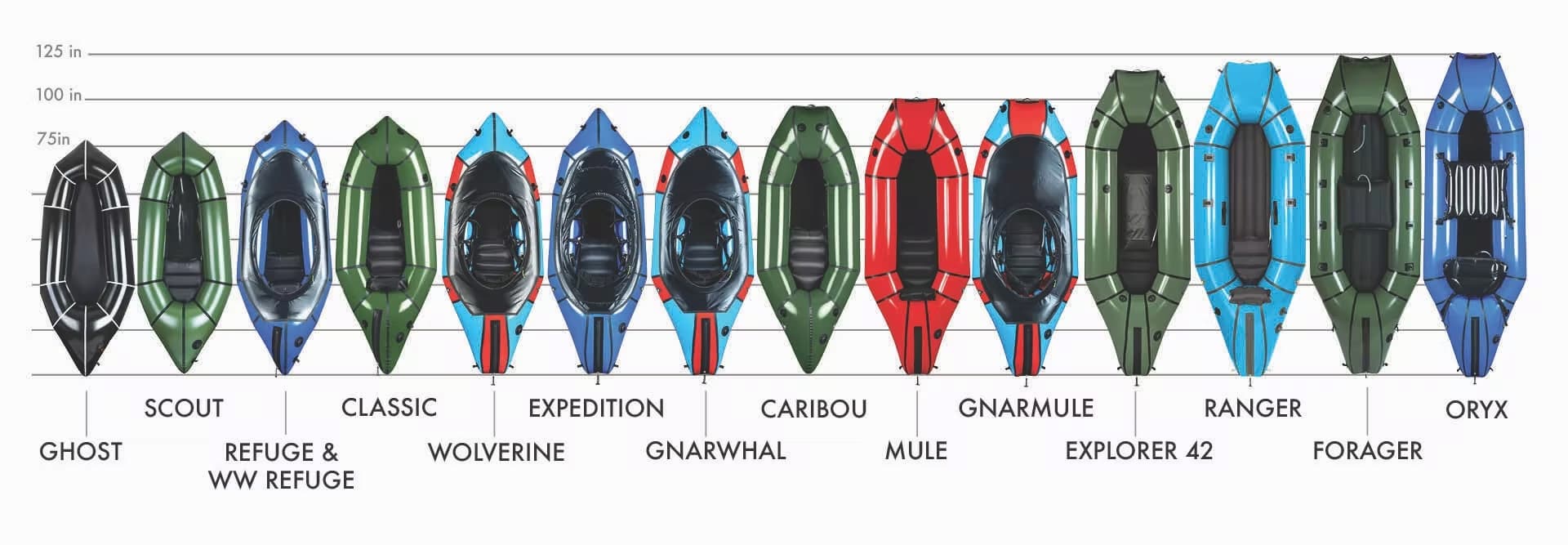

ALPACKA RAFT(アルパカラフト)

2002年にパックラフトを製品化して世に送り出した原点にして頂点。

アメリカのコロラド州マンコスにある工場で職人たちが手作りし続けているため、品質は最上級。

2014年頃まではパックラフト=アルパカラフトであったと言えるような状態でした。

日本にパックラフトを広めた、黎明期を切り開いてきたであろう代理店サニーエモーション。パックラフト系に活動は長らく行ってません。

当時からパックラフトを楽しんでる人たちはアルパカラフト×アクアバウンド(パドル)の人が多い印象。それしか選択肢が無かったのでしょう。

2023年から秀岳荘が国内唯一であろうアルパカラフトを在庫しているショップです。

サイズ、種類の多さは他を寄せ付けないラインナップで、自分のパックラフトの遊びきれなさを痛感することはあっても欲しいモノが無いってことが無い。

そして今なお職人が手作りする最高級パックラフトブランドで高額。

生地やバルブなどのパーツ、スタッフバッグに至るまで他のブランドよりも1段上のクオリティです。

カラーリングやデザインもカッコよくアルパカラフトを選べるパックラフターはかっけえなと思います。

出典:ALPACKA RAFT

定番モデルはオープンデッキ→クラシック

ホワイトウォーター→ウルヴァリン(小柄な人向き)かナーワル(体格大きい人向き)

万能軽量スプレーデッキ→エクスペディション

小型スプレーデッキ→リフュージュ

高強度リフュージュ→ホワイトウォーターリフュージュ

大荷物やバイクラフティング→ミュール

大きい人用ミュール→ナーミュール

軽量で速い→カリブー(2150g)

超軽量→スコット(1580g)

超々軽量→ゴースト(1020g)

狩猟した動物を積む(??)→レンジャー

子供や犬と乗れる1.5人用→エクスプローラ42

2人で乗りたいならタンデム→フォーレンジャー

カヌースタイルのタンデム→オリックス

ゴリゴリの川下り→ヴァルキリー

驚異のモデル数でパックラフト選びで困ることはまずありません。

みんなの憧れアルパカ。

MRS(エムアールエス)

KAZE STOREが代理店をしている中国のブランドMRS(Micro Rafting System:マイクロラフティングシステム)。

2007年からパックラフトを作り始めた古参ブランドです。

熟練の職人たちにより中国四川省にある工場でのみ生産されています。

出典:KAZE STORE

種類の豊富さ、カラバリの多さ、カスタムカラー、ISS(内部ストレージ)カスタム、サイトの見やすさなど好みのモデルを選びやすいように思います。

全モデルにスケグ(底に付けるフィン)が標準装備で、形状的にも直進性の高い艇が多いブランドです。静水、湖、海をメインに使うならMRSが最有力です。

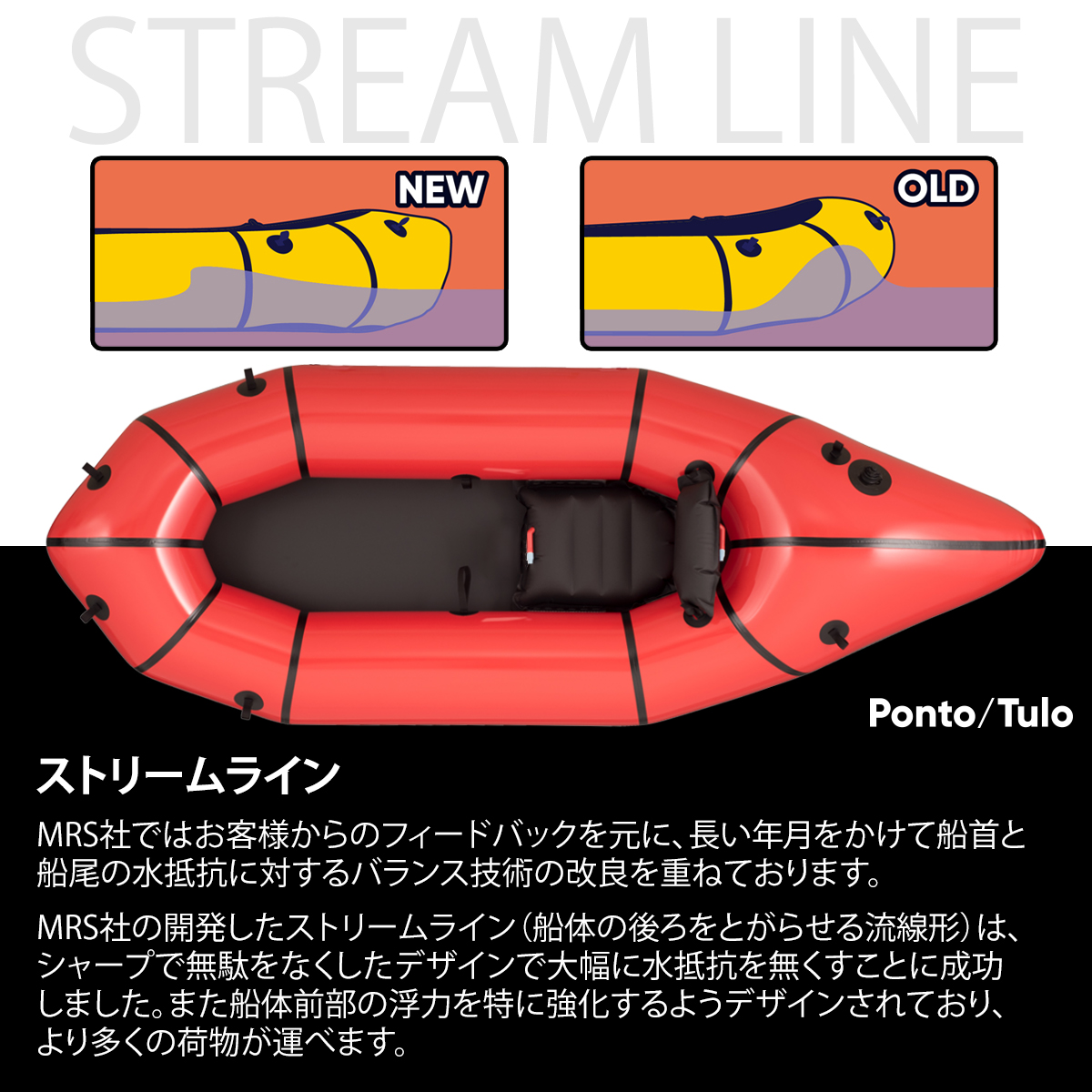

オープンデッキでシンプルなTuloやPontoはMRS最安で手を出しやすいモデル。

少し手を伸ばすなら直進性や使えるシチュエーションが増える簡易スプレーデッキのMicro Packraftシリーズ。5サイズ展開で身長や積載量で選べます。

速度重視やホワイトウォーターへの性能を★で可視化してるのも非常に親切。

高額なのに身近じゃないパックラフトを試せる欲しい人にとって貴重なサービスです。

欠点はセルフベイラーモデルが1種類しかないことでしょうか。

出品者KAZEストアでAmazonでも購入可能ですが値段は同じ。

もっと安いパックラフトもありますが、重量・全長・金額的にオープンデッキならPontoは万能でバランスが良い艇です。

Alligator2S、Alligator2S Proは国内で買える唯一の固定スプレーデッキモデル。(タンデムならMRS Barracuda R2 Proも)

寒い地域、川下り、トレッキングを含むルートなどアドベンチャー要素の強い人ならセルフベイラーよりも向いているはず。

MRSのポント、マイクロラフト、バイキングを実際に使った比較レビューもどうぞ。

GRIFFON RAFT(グリフォンラフト)

現役探検家が店主というパワーワードが炸裂する元気商會が設計開発販売するオリジナルブランド グリフォンラフト。

ロシアのノルティックの代理店で販売してましたが現在は入荷してない様子。

グリフォンラフトだけで展開していくのかなと思ってたら、変わり種部分をドイツAnfibioで補ってきてます。

タンデム艇のオメガC2やロールトップで膨らませるnanoRTCなどです。

パドルは全てAnfibio製を展開。携行性に優れるインフレータブルPFDもあります。

現状、グリフォンラフトブランドでは3艇が揃い元気商會的に目的(探検)を達成できるラインナップがそろってきてるのではと思います。

ぼくが購入したのがストレウス。

実際に使って思うのはオープンデッキにしては比較的流水-ホワイトウォーター向きモデルなこと。

尖った船首とロッカー、全長の長さ的にこのまま穴開ければセルフベイラーとして使えそうなパックラフトに思えます。

逆に言えばスケグは付いてても静水向きモデルよりも静水には不向きで中途半端とも言えますが。

2800gという適度な軽さも、ボトム840Dなのも、スケグ付きなのも、2気室構造なのも、大好きなオレンジなのも考えるほどに買ってよかったなと思える1艇でした。

グリフォンラフト艇に共通する特徴は「パックラフトは目的ではなく手段である」ということ。

パックラフトで川下りがしたい、パックラフトで湖を、のように単体の遊びで考えると他ブランド製品のほうが魅力的ですし、実際使いやすいです。

ただバックパックで担ぐ、自転車で移動といった複合的な遊び方になるほどグリフォンラフトのメリットが増して魅力的になってきます。

探検的かどうか、がグリフォンラフトが合ってるかどうかに直結してきます。

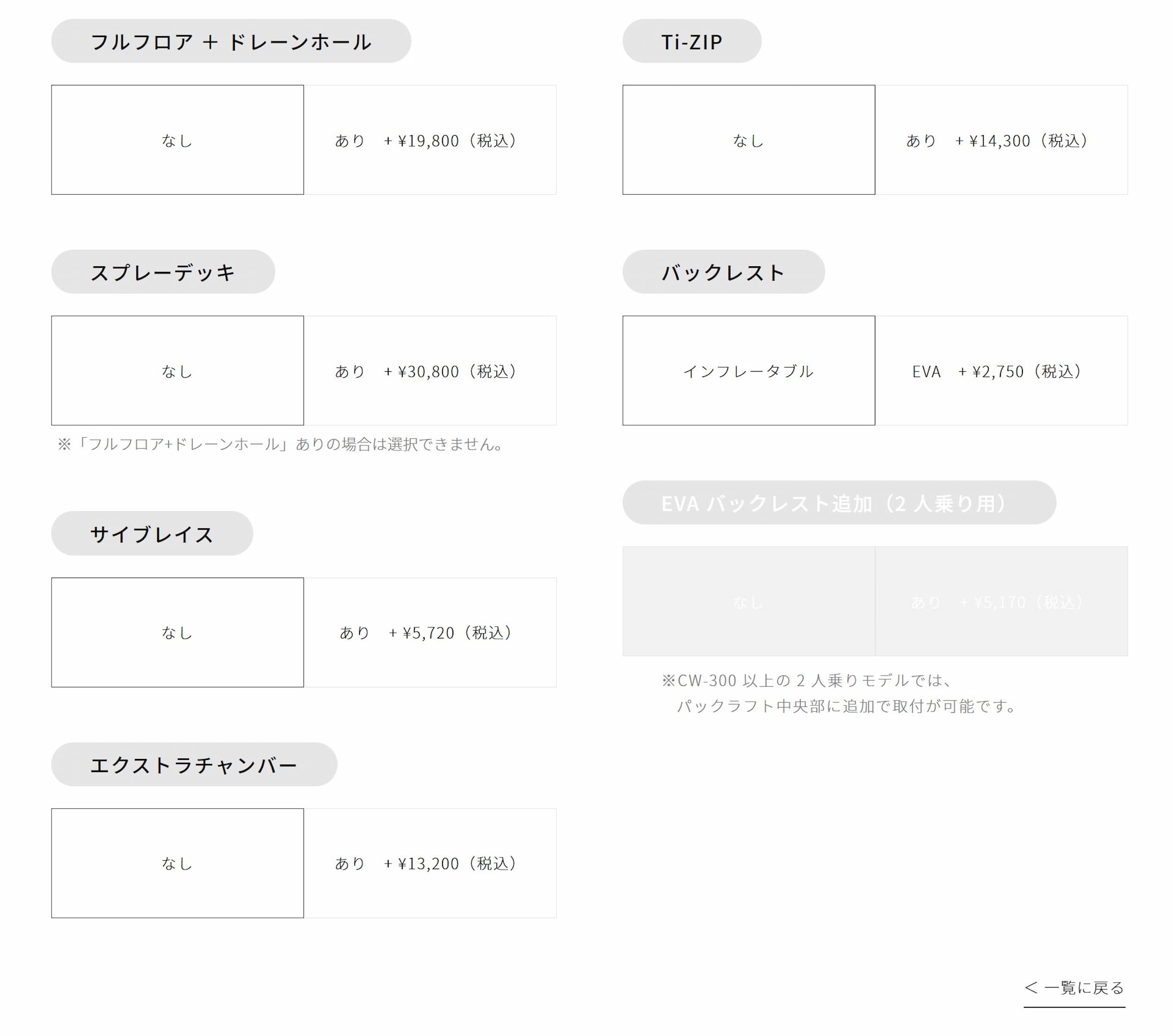

MARSYAS(マーシャス)[旧FRONTIER]

数年前からスター商事が代理店になりました。ペトロマックスやフュアハンドを扱ってる代理店でウォータースポーツに力をいれています。

中国で2010年創業のAUDAC SPORTS(アーダック スポーツ)社が展開するのパックラフトブランドがフロンティア。

スター商事が日本で展開するウォータースポーツブランドがマーシャスです。

そのため2022年まではパックラフトには「MARSYAS FRONTIER」のマークが入っていました。

2023年からはフロンティアが一切表記されずにマーシャスのみが入るようになりました。フロンティアは死語です。

規模が大きく製造量もかなり多いようでOEM(受託製造)を多く行っている様子。

CW(Calm Water/静水用)→オープンデッキモデル(ロッカー無)

WW(White Water/ホワイトウォーター用)→セルフベイラーモデル(ロッカー有)

HB(HyBrid?/静水+流水用)→セルフベイラーモデル(ロッカー無)

この3種類がメインで全長の違いなどで細かく展開しています。

スター商事以外も販売してる店舗が多く、楽天市場やナチュラムやメルカリでも購入が出来るため定価よりも安く購入できる珍しいパックラフトでもあります。

出典:スター商事

カスタムがパワーアップしてリアルタイムで反映されながらカラーを選ぶことができるようになりました。

迷彩もあるのが珍しいところ。

出典:スター商事

さらにTIZIP(外付けストレージ)やフルフロア+ドレーンホール(セルフベイラー化)などカスタムできる種類も豊富で自分だけの艇を作りやすいです。

OEMも積極的にやってるブランドだけあってカスタムは得意でしょう。

パックラフト人気に合わせて各社がカスタムに力を入れてきてる2022年。見たことの無いパックラフトが国内で流通してくるのが楽しみです。

スター商事公式カタログが一番見やすいです。

しょこたんPACKRAFT(ショコニックモデル)

Youtube モリシャンアドベンチャーでおなじみパックラフトインストラクターしょこたんさんが企画したしょこたんモデル。

2023年はShoconic-255として登場しています。

WW255の改良版で「フラットバウ・広い横幅・ロッカー・セルフベイラー・広い足元」な流水用ながら静水でも乗りやすいゆったりサイズになっています。

数少ないパックラフトの技術的な解説をしてくれるYoutubeチャンネルです。

BLUENILE GEAR(ブルーナイルギア)

日本人が立ち上げた日本発のパックラフトブランド。

学生時代にエチオピア 青ナイル川をダッキーで下ったのがブランド名の由来です。

フロンティアがベースですが、一体型インフレータブルフロアのグルカなどアーダック社と共同開発した独自モデルを多く展開してます。

店主自身が一人や子供と楽しむことを想定した1.5~2人用モデルが多いのも特徴で、かなり細かい個別カスタムの相談にも乗ってくれる情熱的なブランドの印象です。

カスタム関係無く納期は3週間。

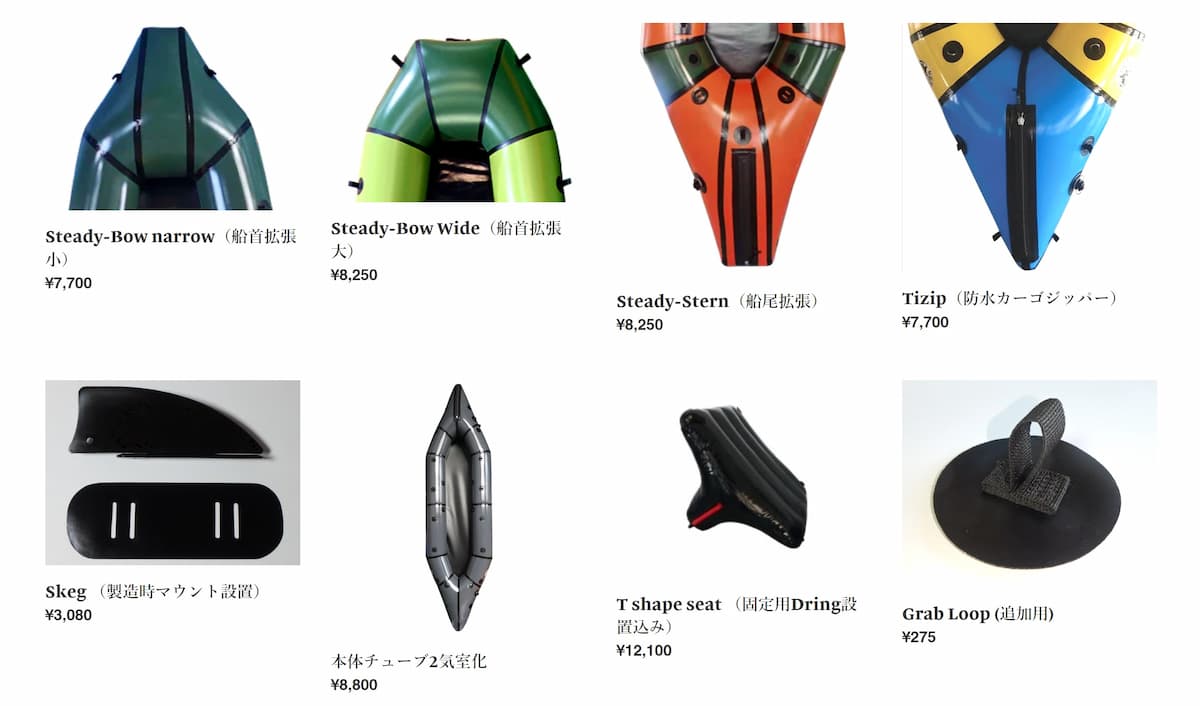

カスタムにも力を入れていて、船首船尾の拡張や二気室化、スケグ追加、ロッドホルダー追加など他ブランドには無いカスタムというか別艇レベルの改造ができますし、相談次第でさらなる改造も。

もちろん、カスタムカラー、TIZIP(内部ストレージ)の追加、スプレーデッキの有無にも対応していて自分だけのほぼオリジナルパックラフトが作れてしまいます。

店主が一人や子供と一緒に乗る遊び方をしてるため、家族で乗りたい人はカスタム相談がしやすいです。

実際にパックラフトで遊んでる内容がブログで公開されてるのもショップを近くに感じられて好感が持てます。

国内で流通してる中で最安のパックラフトが多く、コスパで探すならブルーナイルギアは外せません。

ぼくはブルーナイルギアの195-205cmパドル(200-210cmにモデルチェンジ)を使ってます。カラーバリエーションが増えてコストを掛けられるならベストバイパドルです。

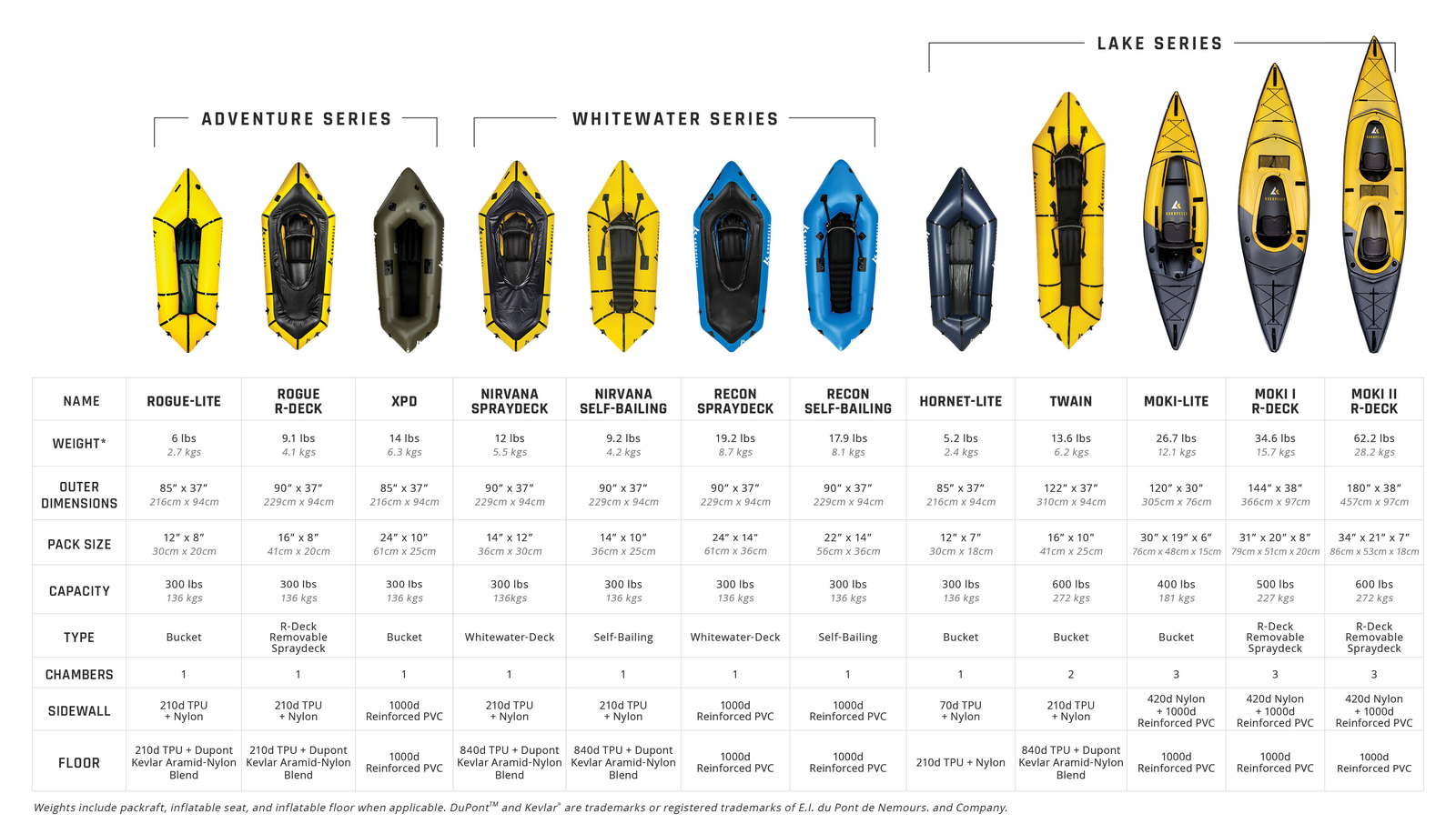

KOKOPELLI(ココペリ)

日本を代表する総合アウトドアブランド モンベルが代理店を務めるアメリカのココペリ。

2014年頃からパックラフト業界に参入。

高校同級生の3人が大人になってからパックラフトにハマり制作を始めました。初期製品はクラファン失敗という順調とは言えないスタートでしたが、諦めずに設計を続けて今の地位を獲得しました。

イメージカラーは黄色。

モンベルで買う時の注意点。モンベルはアルフェックやNRSブランドでパドルを展開してますが、現状パックラフトに適したパドルがありません。

4Pパドルがいくつかありますが最短220cmと長すぎます。

出典:mont-bell

超軽量オープンデッキ、セルフベイラー、高強度オープンデッキ、高強度セルフベイラーと独自路線で展開しています。

全く明記されませんが、グリフォンラフト ラルガが採用する船底を上げた構造(ライズフロアーシステム)を取り入れていること。むしろ元祖なのかも。

そのためセルフベイラー艇はお尻が濡れにくい利点を持っています。

出典:KOKOPELLI

モンベルサイトは情報が少なくて不親切。

ココペリ検討なら海外公式で情報を見ておくべきです。個人輸入のメリットは薄くハードル高めですが種類が豊富で見ていて面白いです。

日本ではスプレーデッキを出してないのも意図的なものを感じます。

生地が「〇Dナイロン」程度の記載ですが、海外公式を見ると「TPUナイロン」なことがわかります。

「塩化ビニル」としか書かれていない高強度モデルは「1000D強化PVC」を使ってます。

他ブランドにはないパックラフトの気圧表記があり、基本は1.0PSI(重量ポンド毎平方インチ)のようです。高圧モデルは3.0PSI。

SUPは10-13PSI、自動車で約35PSI、ロードバイクで約60-80PSIなのでパックラフトは浮き輪レベルの圧ですね。

他パックラフトブランドと雰囲気が異なり、構造やパーツも独自なものが多いココペリ。

229cm程度の小型艇が多く、浮力よりも軽量性や操作性に優れたモデルが多い傾向にあります。

XPDやリーコンは数少ない高強度パックラフトで、3.0PSIの高圧でツアーで使われることも多いモデルです。

高圧なためか出っ張りが少なく高品質なラフトバルブを使っているのも特徴と言えます。

公式インスタを見るとエクストリームな用途で使う人が好きなようです。

パックラフトのバルブ・・・

ボストンバルブ:多くのブランドに採用されている逆止弁付きの2段バルブ

ラフトバルブ:SUPなど高圧に耐えるバルブ、極一部のブランドが採用

DECATHLON(ITIWIT)

フランスのスポーツ用品店で全世界に1500店舗を持つ世界最大級のDECATHLON(デカトロン)。

日本でも店舗を開きましたが、時期が悪くすぐに閉店し、現在はオンラインショップと卸売りを中心に展開しています。

ITIWIT(イティウィ)→パドルスポーツ系ブランド

FORCLAZ(フォルクラ)→登山・トレッキング系ブランド

QUECHUA(ケシュア)→ キャンプ・ハイキング系ブランド

のように20種類以上の自社ブランドで多くのアクティビティに適したギア・ウェアを出しています。

パドルスポーツブランドITIWITではパックラフトを出していて、以前からチェックしてたモデルで2023年に日本からも発売。

現状2種類のパックラフトが出ていて、SUPやカヤックと周辺道具も出ています。

デカトロン全般そうですが、他ブランドでは見られない独自性が強く数字だけでは比べられない面があります。

国内流通パックラフトでは最軽量な約1800gで国内最安の69,900円。

実測重量は本体1707g+シート306g=2013gでした。付属品は約350gです。

グラブループが少ないですが、テープの持ち手が付いてるのは他に見たことがありません。

収納袋からホースを伸ばして空気を入れる仕組みも使いやすく便利。

背面シートもなければ、本体210D底420Dで強度はかなり低め、と目的ではなく手段なモデルで万人受けはしません。

205cmと短い全長で直進性が下がるかと思いきやストレウスと差の無い速度でした。

ただロッカーの無いバウで少しの瀬でも浸水しやすく、瀬を突破する直進性も無いため激しい川下りには不向き。

それでも使うほどに「これでいいじゃん」感も強く、他アクティビティ+αで遊ぶパックラフトには必要十二分な性能を持っています。

出典:DECATHLON

川下りを想定したオープンデッキに膝固定サイストラップと前方にカバーが付いた分類に困るモデル。表では簡易スプレーデッキにしていますがほぼオープンデッキ。

沈すれば中に水が入りやすそうですし、水避け効果もオマケ程度でしょう。

それでもオープンデッキよりははるかに川下りに強そうで、自転車や荷物を載せたり、寒い時期には快適でしょう。

後部にTIZIP付きで、中に荷物を仕舞えるのもこの金額帯ではレアです。

製品の質はわかりませんが今後人気が出てきそうなブランドです。

周辺アイテムも安く手に入るのが魅力です。

KOARO(コアロ)

ニュージーランドのコアロ。

2016年に創業し、高品質ながらアルパカに近い高額とアルパカクローン的な存在として存在してるブランド。

本国にはセルフベイラーやスプレースカートなどもありますが、日本ではオープンデッキのみの展開。

しかも山地図アプリのYAMAPが代理店というのはネタ作り的な展開を広げるためだと思ってます。

YAMAPでトラッキングを始める時のアクティビティにパックラフトという文字もあるのはそのためでしょう。川を想定してダウンロードできる地図も用意してもらいたいです。

製品的には非常にシンプルで万人向けですが、グラブループが少なく値段がやや高いのがネック。

正直魅力は感じられないブランドです。

ROBfin(ロブフィン)

チェコのインフレータブルボートを製造販売するロブフィンデザイン。

代理店は岐阜県長良川のラフティングツアー会社であるデッキーズ。

出典:ROBfin japan

ぼくらのイメージするパックラフトとは少し異なるタイプですが、大きくPACKRAFTと書いてあるのでパックラフトです!

軽量携行性を重視したモデルとは用途がやや異なり、激流を下るのに特化しています。

強度の高いPVC素材でポンプで空気を入れることで高い気圧(約3PSI)にできるため、剛性が高いのが特徴です。

約6kgの重量も安定感に繋がるため他パックラフトよりも安定感が上がります。

川下りに限定すればパックラフト中最強と言って間違いないでしょう。

出典:ROBfin japan

パックラフト=フラットボトムですが、ロブフィンはやや丸みのある形状なのも川下り向きです。

“パックラフトが欲しい人”が買うモノでは無く、ダッキーなどで川下りをしたい人が2艇目とかに買う艇だと思います。

Anfibio(アンフィビオ)

ドイツのパックラフトブランドAnfibio。

元気商会がパドルを扱ってるため名前は知ってるけどパックラフト自体の知名度は低そう。

ぼくが最初に買ったパドルもアンフィビオ。

ドイツなので金額はユーロ表記。

他ブランドには無いかなり特殊な艇が多くデザインも独特。

セルフベイラーの構造も変わっていていいのか悪いのかすらわかりません。

ただ全般重量は軽く使い勝手は良さそう。

金額も安くかなり手が出しやすい。送料も60ユーロ良心的。ただ国内情報が少なすぎるのがネック。

人と被るのが嫌で変わった見た目のパックラフトが欲しいなら候補に入れてもいいでしょう。

ボート

パックラフトを調べるとたまに出てくるパックラフト?な異端児。

明らかに形状がイメージと違うやつらをボートと分類しました。

ただ本来ボートが表すモノは後ろ向きで漕ぐ舟なので語弊はありますがまあ分かればいいでしょう。

KLYMIT

エアマットで有名なアメリカのクライミット。

が出しているぱっくら・・・ゴムボート?

形状が特殊で何なのかもわかりませんね。

本体重量約1270gでパックラフトと比べてると半分程度の重量。24×15cmの収納サイズはスリーシーズン寝袋程度。

国内使用者が多く日本語レビューもヒットするのが良い所で想像以上に高評価。

210Dポリエステルで強度はそれなりにありそうです。

ぶっちゃけパックラフトを川下りの道具ではなく、登山などで水場を越える道具と考えれば安い、軽いとこれでいい感もあります。ただ多くの人が想定するパックラフトとは別物です。

海外公式では日本発送していませんが海外通販で探すとやや安め。

国内流通量も多いようで2.5-5万円位が相場のようです。

SUPAIADVENTURE GEAR

完全にゴムボートである。

しかし、重量793gと驚異の1kg切りで長170×幅100cmの小型パックラフト相当なサイズ感があり、約147kgまで乗せることがでます。

75Dポリエステルリップストップ生地で耐久力には不安がありますが、静水で底のするようなことのない場所なら使えるのかも・・・?

公式ショップで350ドル+送料53ドル=403ドル(約50,000円)とボートにしては高いのがネック。

DIYパックラフト

さらに特殊な制作キットを購入して自分で作るというDIYパックラフト。ぼくが知る限り2社存在します。

表にいれる意味がないのでもちろん入れてません。

DIY Packraft

2016年に登場したカナダのDIYpackraft(ディーアイワイパックラフト)。

制作キットを購入して熱圧着で生地を繋げて作っていきます。

出典:DIY Packraft

種類も多く生地を自由に変えられるのもDIYの魅力。金額は嘘みたいに安く約25,000円から選ぶことができます。

ただ難易度は非常に難しいとのこと。10万円出してでも製品を買ったほうが絶対楽。

IRON RAFT

イギリスのIRONRAFT(アイアンラフト)。

後発の自作パックラフト。種類は最低限で185ユーロ(約2.6万円)程度から選ぶことができます。

パックラフトブランドの格付け

独断と偏見によるパックラフトブランドの格付け。

世界的に見てもパイオニアであるALPACKA RAFTが頭一つ抜けてる印象があります。おそらくここに異論はないはず。

歴史があるだけに超軽量から激流系、積載系、タンデムと種類の豊富さが圧倒的です。

品質の高さもあり、信頼性の最も高いブランドです。しかし金額は最も高め。

次いで、KOKOPELLIとMRS。

やや独自路線なココペリはアルパカラフトと差別化されて扱われることが多いように思います。

小さめで操作性の高いアルパカよりもさらに小型で、機動性に優れるモデルが多く、アメリカ内で言えばアルパカに次いで2番手でしょう。

ヨーロッパでもアルパカが一番なのは同じですが、ココペリの勢力はあまり強くないようで、MRSが2番手のようです。

アドベンチャーレーサーも使うタンデム激流系のBarracuda R2 Proは代替えの少ないモデルと言えます。

ヨーロッパか、ドイツ辺りではAnfibioのパックラフトも使われますが、他に比べればはるかにマイナー。

そして、日本では熟練度が低くても使いやすいセルフベイラー艇が人気です。

一方、欧米ではスプレーデッキ艇が主流でセルフベイラー艇はかなりマイナーです。

遊び方や環境による違いもありますが、スプレーデッキ艇を過度に避ける必要はありません。

日本では2017-8年ごろまでのパックラフト黎明期こそアルパカとわずかにココペリしかないような印象ですが、現在はフロンティア(マーシャス)、ココペリ、MRSの3強でしょう。

2022年頃から元気商会が急激に増え、ストレウスは今日本で一番売れてるパックラフトなのではないでしょうか。

2022年頃から確実にパックラフト業界が盛んになってきているのを感じます。今後も楽しみです。

公式サイト

日本で購入できる各ブランドの海外と代理店に分けた公式サイト、公式インスタグラムのリンクです。

インスタは実際に使ってるサイズ感や使用感、色味などがわかりやすいです。

秀岳荘

少し話がズレまして、北海道にあるアウトドアショップ秀岳荘の話。

道民ご用達で、道外民にも知名度がある北海道で最も有名な老舗店です。

この秀岳荘が2023年からパックラフトに力を入れることが公式Instagramで告知されています。

現段階で

・アルパカラフト(10種類・国内唯一の在庫保有店)

・ココペリ(3種類・代理店モンベルが扱う製品を販売する様子)

・グリフォンラフト(2種類・道内実店舗初で製品を見られる貴重な店)

・フロンティア(以前から店に置いてある)

の4ブランドを置いてくれるとのことです。

おそらく国内で最も充実した店舗になるのではないでしょうか。

国内唯一であろう在庫のあるアルパカラフトは、個人輸入とほぼ変わらない金額設定。関税まで見込むと個人輸入のほうが高い可能性すらある製品もあるかもしれないほどで驚きます。

合わせてPFDやパドルも種類を揃えてくれることでしょう。

北海道にパックラフターがたくさん増えそうで楽しみです。

スペックランキング

数字で比べたパックラフトランキング。

安いパックラフト

全てオープンデッキで全長が短めな各社の最安モデルです。

軽量で小さくなる持ち運びやすいパックラフトらしいモデルとも言えます。

最安はアリエクスプレスで買えるNaturehikeのパックラフト。デザインが可愛い誘惑はありますが、正直信頼性低すぎて勧めたくない。しかし最安。

2023年に登場したデカトロンブランドITIWITのパックラフトカヤック100は7万円を切った69,900円。

次いで7万円台でブルーナイルギアニンバスエア180、グリフォンラフト エクスプローラ、マーシャスCW180と続きます。

楽天やナチュラムで買えるCW-180の実売価格はもう少し安め。

7万円台が180cmの小型タイプに比べ、205cmとやや長いデカトロンは直進性ではやや優位かと思いますし、軽量性でも上で魅力的なモデルです。

ブルーナイルギアは別料金追加でカスタムカラーを選べるのも強みです。

あくまで、積載能力や走行性能は他モデルよりも低いモデルという認識はしておきたいとこ。

でも高い性能が欲しいならカヤックを買えばいいし、と考えるとパックラフトを一番楽しく手軽に遊べるグレードとも言えます。

結局のとこパックラフトが欲しいならどれにするか悩むよりも早く買ったほうが幸せになれます。

ある程度の積載力や走行性能を求めるとMRSのTuro、Pontoが次点です。

最軽量パックラフト

軽い順。

全て10万円以下で安いパックラフトが軽いパックラフトなことを見ると、アウトドアギアあるあるな軽量=高価が当てはまりにくい道具だと言えます。

重量的に2kg前半なら最軽量クラスのパックラフトですが、アルパカはレベルが違って2kg以下を2艇もラインナップしています。

しかもゴーストに至っては1020gという文字通りお化けスペック。他社最軽量Nimbus air 180(2100g)の半分以下。KLYMIT(1270g)よりも軽いです。

ただ本体70Dフロア210Dと強度的には不安がありますがそれでも軽すぎる。

全社見るとアルパカは特に軽い傾向にあります。TPUコーティングが違うのかな?と思ってます。

最安セルフベイラーモデル

急流の川下りで使いやすい水が溜まらないセルフベイラー艇。

海外通販のAnfibio Revo CLはかなり特殊なのでパスして。

最安はブルーナイルギア ウェーブハンター。マーシャスWW-255(18.9万円)がベースです。

セルフベイラーを買うなら13-16万円は用意したいところ。

PFDとパドルを追加すると+2~4万は必要で最低15-18万円。ヘルメットやドライバッグやウェアなど周辺アイテムも追加すると20万円コース。

初めてのパックラフトを買おうと調べるとたどり着く「初めての1艇はセルフベイラーを買っておけ」という意見。

パックラフトを買う→パックラフトで遊ぶ→川下りをするようになる→オープンデッキはすぐ水が溜まって水だしが面倒→初めからセルフベイラーを買えばよかった

と後悔しないための先人たちの教えです。

1艇目を選ぶ初心者的思考では「川下りは怖そう」「ずっと浸水してて濡れるの嫌だし」「金額が高くなる」のがセルフベイラーを選びにくい理由です。

個人的には、ソロで遊ぶ人なら見るからに危ない川もリスキーですし、急ぐ川下りでも無いから安く遊び始めやすいオープンデッキのパックラフトがオススメ。

ただすでに川下りをしている友人がいて、その人がセルフベイラーやスプレーデッキのパックラフトだったり、ホワイトウォーター用カヤックを使っているならオープンデッキではなくセルフベイラータイプにするべきだと思います。

ソロなら溜まった水を捨てる手間よりも安さやセルフベイラーじゃないからと言い訳を作れるメリットが大きいと思います。水が溜まる→水を捨てる→ついでに休憩、と頑張りすぎないことにもつながります。

ただ複数人で遊ぶならその少しの手間がストレスになってくるはず。

セルフベイラーかオープンデッキどちらにするかで悩んだら、遊ぶのがソロか複数かで考えても良いと思います。

安いパックラフトランキング

安いパックラフトのジャンル別ランキング。

5ジャンルで5位までを選別しました。

別記事で細かく書いてます。

形状での特徴

ここまでこの記事は一段落しました。

ここから先は数字を見て好き勝手推測をしながらパックラフトの理解を深めて言ってるつもりな話です。引き返すならこの辺りがベストかと。

それはそうと調べていくうちにわかってくるパックラフトの形状での特性がありました。

4種類のタイプ

ぼくはざっくり4種類に脳内で分類してます。

・静水用の底フラットタイプ

・ホワイトウォータータイプ

・カヤック型のスピードタイプ

・積載し放題の1.5人用タイプ

の4つです。

順番に形状での特徴を書いていきます。

出典:KAZE STORE

画像左側は進行方向(船首)、右側が背中側(船尾)です。

パックラフトは一般的に人が乗った時に荷重がかかりやすい背中側のボリュームを大きくすることで浮力と安定性を得る構造になっています。

静水用と言われるモデルは船首が丸く、底がフラットな構造になっているモノが多いです。

そうすることで前後左右への安定感が出て、直進性が増すため、初心者でも使いやすい舟になるようです。

パックラフトのタイプで見るとオープンデッキはほぼこの形状で、簡易スプレーデッキモデルもこの静水向きな形状になっているモノが多いようです。

車に例えると、適度な積載で万人向きでコスパに優れる『軽トールワゴンタイプ』です。

出典:KAZE STORE

逆にホワイトウォーター用と言われるモデルは船首は長く鋭くなり、フラットではなく上向きなロッカー形状になる傾向があります。

そうすることで波に当たった時に受け流しやすく、落ち込みや滝を降りた時に突き刺さりにくくなるようです。

その形状が強くなるほどに“ホワイトウォーターでも使える”ではなく“ホワイトウォーター専用”になっていくため、ゆったり乗るのには向かなくなるようです。

車に例えると、厳しいコースを積極的に進んでいくための『SUVタイプ』です。

出典:KAZE STORE

種類は少ないですが、静水域での直進性、速度を向上させたハイスピードモデルもあります。

見た目通り全長は長く、船首は細い形状にすることで水の抵抗を減らし速度にします。。

カヤックも同様ですが、海用のシーカヤックほど細く長くなっていきます。

直進性と速度が上がる変わりに左右へのバランスは悪くなり、旋回能力が落ちます。

長すぎるとホワイトウォーターにも向かないようです。

車に例えると、少しでも速く目的地にたどりつくための『スポーツカータイプ』です。

出典:ALPACKA RAFT

さらにレアな種類では幅広め船首丸めな安定感と積載力重視なモデルもあります。

この形状はオープンデッキタイプなことが多く、スプレーデッキタイプもたまにあるという分布です。

釣りやキャンプでたくさんの荷物を積むのに向いています。

ぼくは1.5人用と読んでますが2人乗りは厳しいけど、犬や子供と乗るのに向いたモデルでもあります。身体の大きな人がゆったり乗るのもアリですね。

車に例えると、無限の荷物を積むために生まれてきた『ハイエースタイプ』です。

スケグ(フィン)

船尾に取り付けられることのあるスケグ(フィン)。

スピードタイプなどにつくことが多いです。ぼくの使ってるグリフォンラフト ストレウスも付属しています。

簡単に付け外しができ、付けることで直進安定性が向上します。

細長いカヤックに比べ、丸いモデルが多いパックラフトはめちゃくちゃ回転しやすいわけです。

よく言えば小回りが利くんですが、直進する力が左右に逃げて進む速度の低下につながると思います。

その回転を抑えて直進する力に変えるのがスケグの効果です。

パックラフト2~3回しか乗ってない初心者が付けた瞬間に違いが分かる程度に安定してくれます。

全てのパックラフトで付けられるようにして付属すればいいのにって思ってますがスケグ対応モデルは少なめです。

チューブ径

パックラフト購入までに調べててチューブ径に言及してる人を一人も見つけられませんでしたが、考えてみると重要というか特徴が見えてくる要素の一つだと思います。

パックラフトの膨らました外周を覆うのがチューブでその直径がチューブ径です。

船首、船尾は太くなっているため左右を測ったモノがスペック記載されるチューブ径でしょう。

一部ブランドは記載がありませんが、全モデルで見るとチューブ径25-33cmの間でした。

インチ表記で考えれば10インチ(25.4cm)から13インチ(33.02cm)です。

チューブ径と幅

ということは左右のチューブに挟まれた中に内幅があるわけで、つまりはそれが全幅となるはず。

で計算できるはずという考えです。

計算して、全幅との差も出してみました。

+5から-6の間でおおよそ計算でチューブ径と幅の関係は成り立ってることが分かりました。

MRSは全てのモデルが差0で実測ではないな感。

アルパカ エクスペディションとフロンティア系ホワイトウォーター用は-6となり、計算よりも全幅が狭くなりました。

ブルーナイルギア グルカ(セルフベイラー)は全て+5で計算よりも全幅が広くでました。

その辺りを省くと+1から-2の間に収まるので例外と言うことなきがします。

誤差の大きいモデルを見ると内幅の船首側が細くなってる傾向にありました。

内幅は最小位置で、全幅は最大位置でと違う位置で計測してる結果なのかもしれませんね。

誤差の出たモデルは全てホワイトウォーター用であり、ホワイトウォーター用は船首側が細くなるという気付きになりました。

チューブ径と体積

チューブ径を太くするほどに入る空気の量が増えて浮力が上がります。

| チューブ径 | 体積 |

| 25㎝ | 1.00 |

| 28㎝ | 1.25 |

| 30㎝ | 1.44 |

| 33㎝ | 1.74 |

円柱の体積で計算してみました。

チューブ径25cmを1としたときに径28cmなら約1.25倍、径30cmなら約1.44倍、径33cmなら約1.74倍の体積があります。

体積と空気での浮力の関係はわかりませんが、チューブ径が太くなるほど浮力が上がるのは間違いありません。

さらに船首船尾のチューブはさらに太くなっているため、船首船尾の形状(太さ)も浮力に大きく関係してきます。

チューブ径と用途

チューブ径を太い順にすると31cm-33cmは2人用か積載力の高いモデルでした。

積載重量も200kg越えばかりなことに気付きます。

浮力を求める=チューブ径を太くするで作り分けているわけです。

セルフベイラーモデルでは27-30cm辺りに分布します。

必然の浸水があるのに対して、ある程度の浮力が必要な結果でしょう。

逆に25-26cmでは2.5kg以下程度の軽量モデルが多くなっていました。

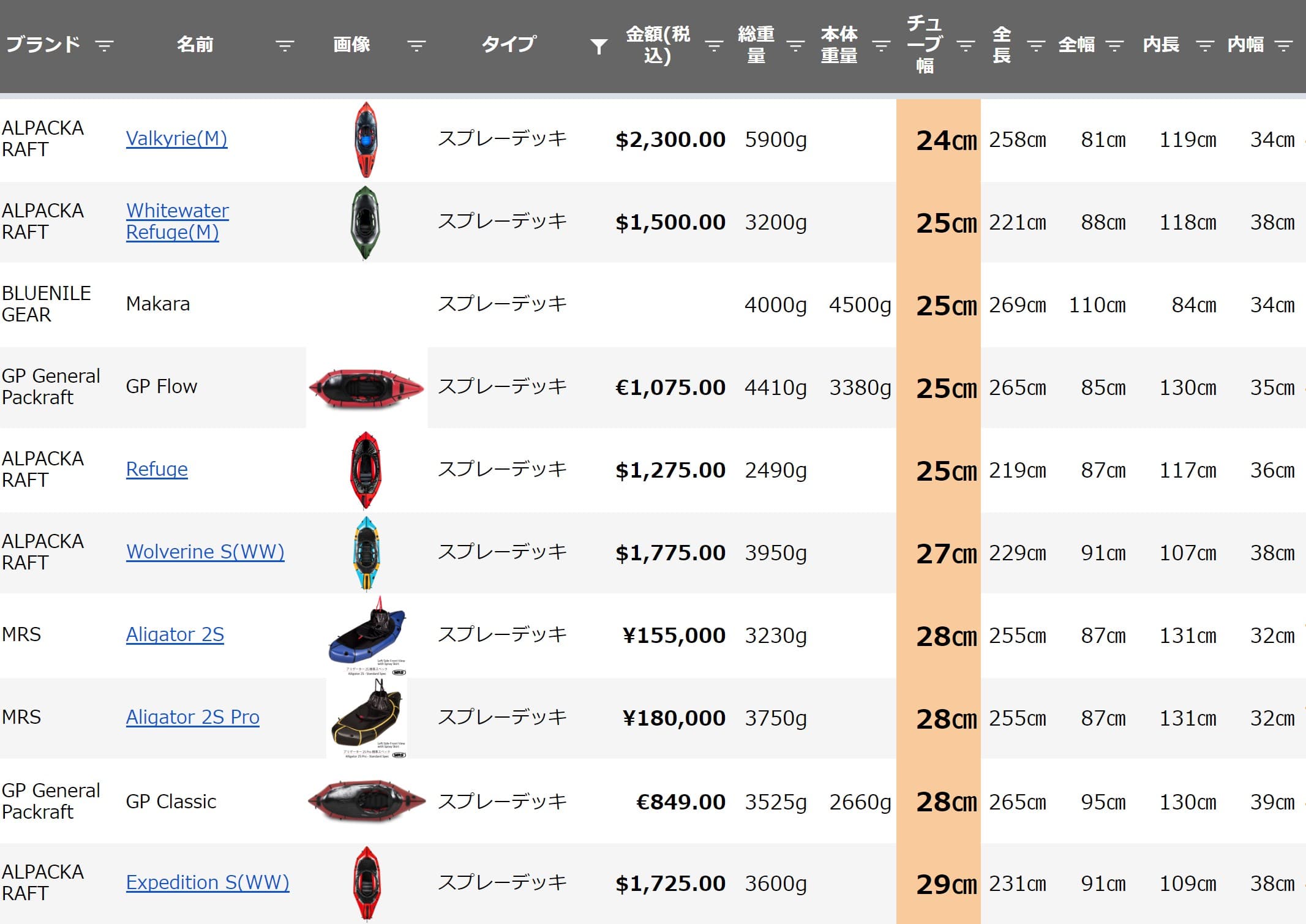

スプレーデッキタイプに限定したチューブ径順。

浸水するセルフベイラーと違い、構造的に浮力を得やすく、操作性が求められることからか24-30cm程度とやや細めでした。

オープンデッキタイプと比較しても大差なく、サイズ比で言えば細めと言えます。

パックラフト的に特殊な事例がアルパカラフト ヴァルキリーやブルーナイルギアの未発表マカラ。

激流向きで細身狭めな操作性が良いカヤックタイプのパックラフト。

スプレーデッキタイプの中でも形状で剛性と操作性を高めたタイプです。

ある程度の技術が有ればロールもできるパックラフトの中でもっと川下りに向いたモデルです。

浮力よりも操作性やロールができるためにチューブ径は細く作られています。

ヴァルキリーは全パックラフトの中で最も細い24cmでした。

エスキモーロール(通称ロール)とは・・・

カヤック(パックラフト)が沈したときに、パドルを使ってカヤックから脱することなく起き上がる技術のこと。

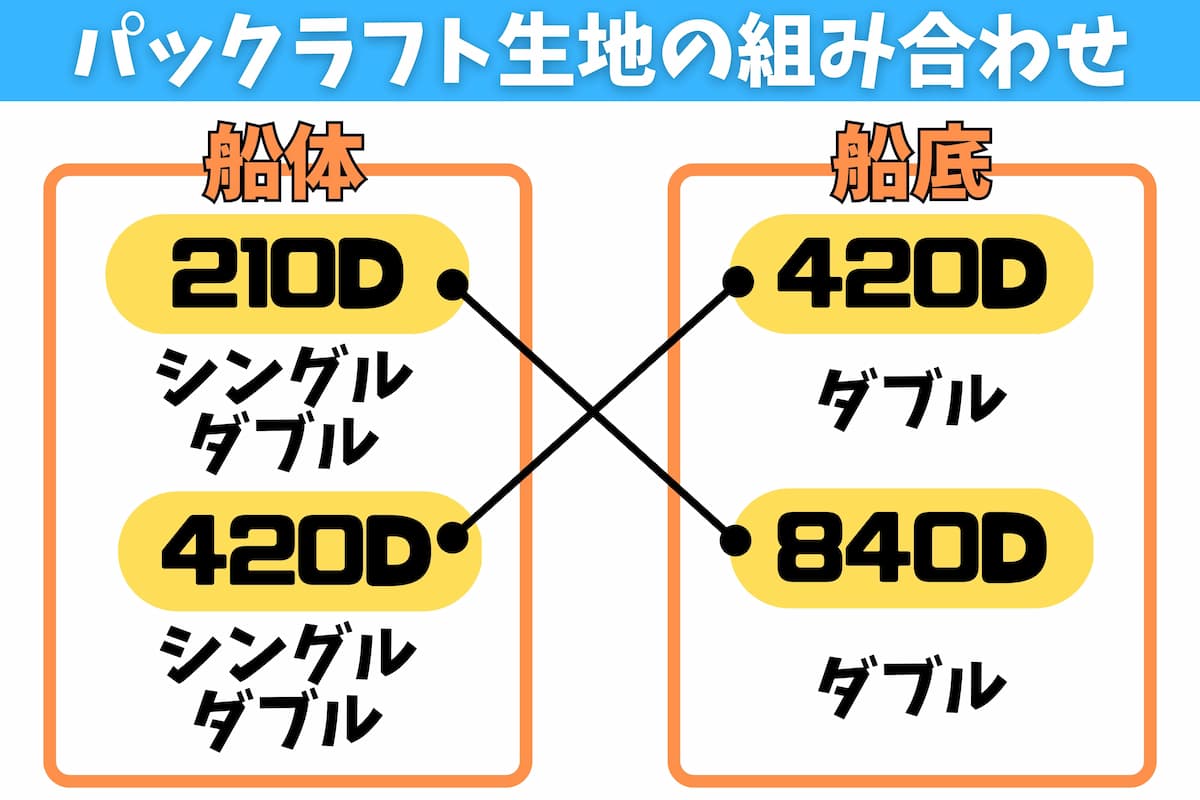

生地

購入前に最も気にしていたのが生地の強度でした。

パックラフトは船体(色の付いた側面)と船底(黒い生地)の生地で構成されています。

擦れやすいボトムが強めで、船体はやや弱めの生地が使われています。

全ブランド含めても数パターンでバリエーションでした。

TPUコーティングナイロン

ほとんどのパックラフトを構成する生地は、TPUナイロンが使われています。

TPU(ポリウレタン系熱可塑性エラストマー)は、厚みのありゴムのような弾力のあるポリウレタンコーティング材で透明なスマホケースもTPU素材です。

ダッフルやバックパックなどに使われる耐久性、耐摩耗性、耐水性に優れるコーティングです。

浮き輪やゴムプールはより強度の低いPVC(ポリ塩化ビニル)という素材が使われています。

そんなTPUコーティングが表側のみに施されたシングルコーティングか、表裏側両面に施されたダブルコーティングが各社各モデルで使い分けられています。

ダブルコーティングのほうが強度は高い一方で、重量とコストが増えるためシングルにしているモノが多い印象です。

シングル→ダブルにすることで約1.5~2倍近く生地重量が増すようです。(ブルーナイルギア曰く約1kg増)

船体

船体は210Dか420Dのどちらかが使われています。

当たり前ですが、210Dのほうが強度は低く、420Dは強度が高くなります。

さらにシングルかダブルコーティングかで4種類の組み合わせです。

とは言っても132艇中100艇は210D生地を採用していました。

元祖アルパカラフトはほとんどが210Dモデル。コーティングの記載はなし。

MRSの基本5色モデルは210Dシングルで、黒い激流モデルは420Dシングル。厚みも微妙に異なります。

マーシャスも静水モデルは210Dシングル、川下りセルフベイラーは420Dシングルでした。

ブルーナイルギアは店主曰く「鋭利な部分への強度は大差ないと考えてる」ためより軽量化しやすい210Dシングルですが、420Dやダブルコーティングもカスタムは可能。

公式で「川下りや浅瀬には向かない」と言われる耐久性の低い70Dは一部超軽量モデルで採用されています。

逆に激流向きでガンガン川下りに使えるココペリXPDは1000D強化PVCも特殊な例です。

船底(ボトム・フロア)

船底は、420Dか840Dと船体に比べ一段厚め。

内側が空気にしか触れない本体と異なり、下は地面、上には人が乗る船底生地はTPUダブルがほとんどです。

実際使ってみて準備、出艇、川下り中と擦れは避けようがないため出来る限りの強度が必要なのはわかります。

一方で、穴が空いても浸水はしても破裂せず使い続けられるのも事実。修理もしやすいです。

最軽量で船体に70Dを使うアルパカゴーストが200D。

MRSトゥロとポントやアルパカの2番目軽量スコットは420D。

そして、ほとんどが840Dでした。

生地厚の違いやココペリのケブラー補強など差はありますが、840Dフロアがパックラフトのスタンダードです。

統計

船体210Dor420D。

船底420Dor840D。

その2種類×2種類。

| 132艇中 | 船体 | 船底 |

| 210D | 100 | 6 |

| 420D | 15 | 18 |

| 840D | 0 | 91 |

| 1000D | 3 | 3 |

| その他 | 14 | 14 |

132艇の内訳です。

2種×2種と書きましたが、船体は210D、船底は840Dが定番です。

これが基準であり、船体420D以上なら強度高めの激流系。

船底420D以下なら軽量性重視な冒険タイプなことがわかります。

コーティングに関してはアルパカを含め公表してないブランドも多いため調べられる限界がありました。

生地の質

さて、〇Dだけでは比べられないのが生地です。

MRSとグリフォンラフトでは同じ210D船体生地でも感触は異なります。

体感ですが、MRSは数年前に生地を改良したとのことでかなり柔軟性があり滑らかな触り心地。

一方グリフォンラフトは、張りのある固めな生地でした。

アルパカは他と違う質感で滑らかでさらっとしていて、マーシャスはMRS同程度な印象です。

実用感では、滑らかな生地ほど畳みやすく収納サイズが小さくなりやすい。

破けやすさなどにも影響するであろうことが予想できます。

ぼくの触った感想では、アルパカ>MRS≧マーシャス>グリフォンラフト、が生地の質の差です。

全長と全幅での特徴

市場に流通してるほぼ全てと言える数のパックラフトを数字で比べてわかってきたサイズでの特徴の話。

出典:KAZE STORE

パックラフトのサイズとは全長・横幅(全幅)・内長・内幅の4つで構成されます。

まとめると外径(の長さと幅)と内径(の長さと幅)です。

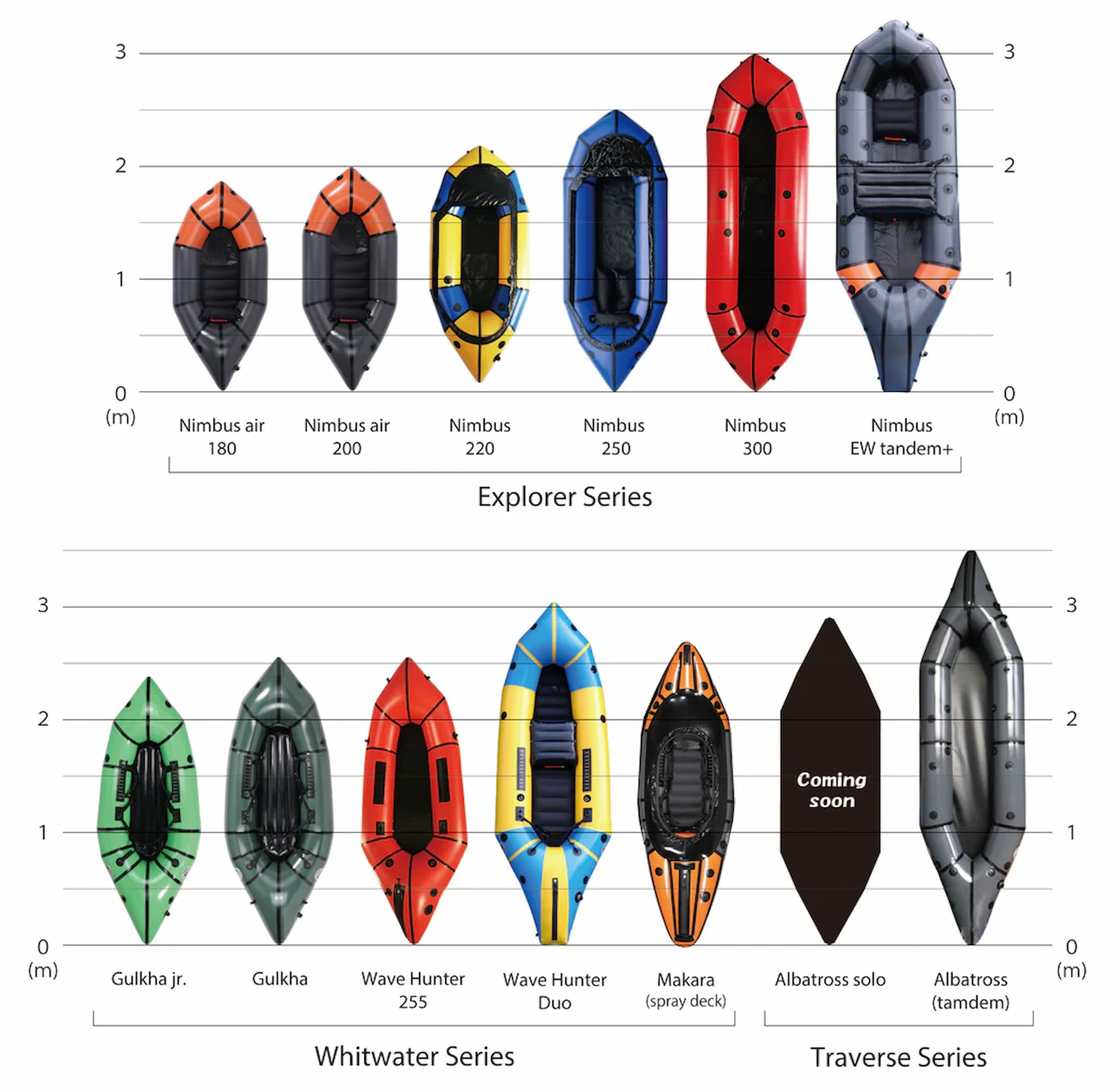

特殊なモデルを省いた(速度重視やタンデム)、一人用のパックラフトで全長と全幅を見てみます。

| 最短全長 | 180㎝ |

| 最長全長 | 289㎝ |

| 最短全幅 | 81㎝ |

| 最長全幅 | 97㎝ |

全長は180cmが一番短く、最長で289cmまであります。

幅は最小81cmから最大97cmとその差は16cmですが、その16cmが特徴を決めているとも言えます。

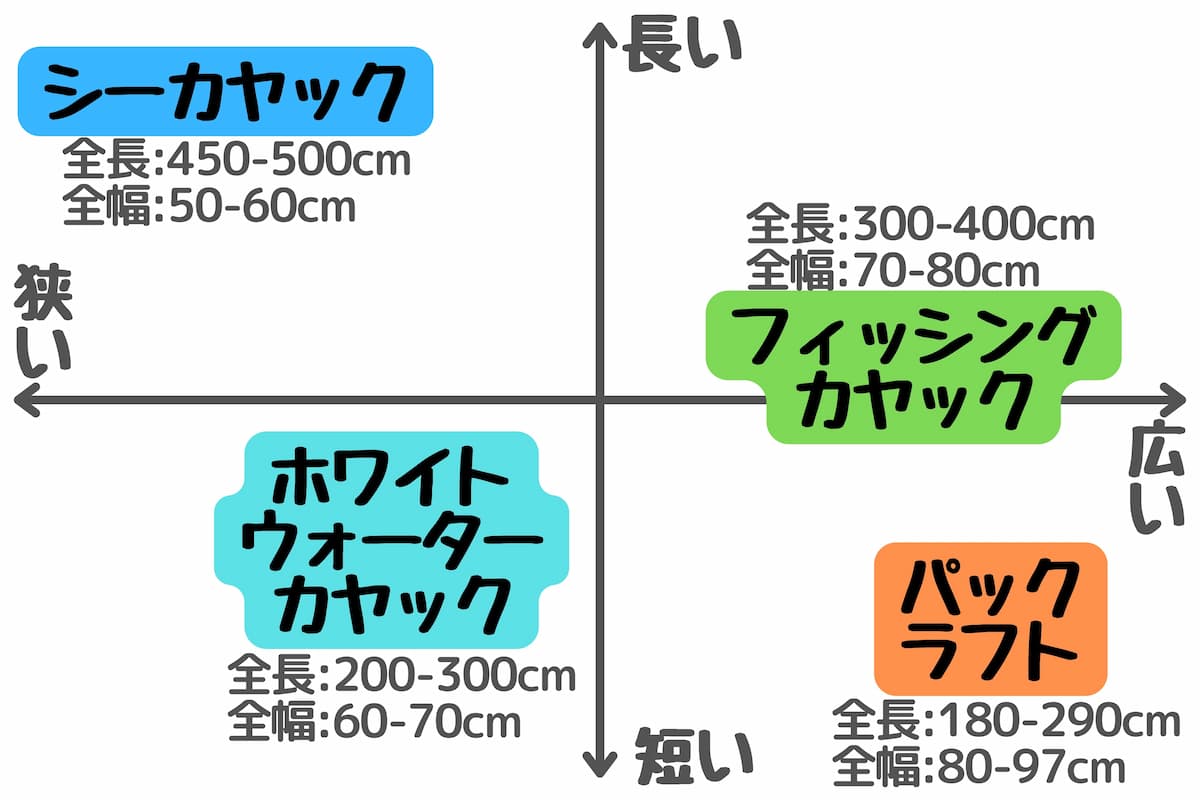

他カヤックの長さと幅

カヤックと言えばシーカヤックやホワイトウォーターカヤックやフィッシングカヤックなどもあり、それぞれフィールドに合わせた形状に作られています。

一般的な長さと幅での特徴は

・全長が長いほどに早く、直進安定性が高くなる

・全長が短いほど小回りが利き、障害物を避けやすくなる

・幅が広いほど安定性が上がり、速度が落ちやすくなる

・幅が狭いほど直進時に水の抵抗を受けにくくなり、停止時の安定性が落ちる

という一長一短の特徴があります。

もっと細分化することもできますが大きくカヤックを4種類に分けて、それぞれの全長全幅の範囲を調べました。

シーカヤック:全長450-500cm 全幅50-60cm

フィッシングカヤック:全長300-400cm 全幅70-80cm

ホワイトウォーターカヤック:全長200-300cm 全幅60-70cm

パックラフト:全長180-290cm 全幅80-97cm

SUP:全長320-420cm 全幅60-80cm

表に無いSUPも追加しましたがフィッシングカヤックよりもやや長く、幅は同じか少し狭い程度です。

他のカヤックに比べてみると一目瞭然で、パックラフトは短く幅の広い乗り物なことがわかります。

それが示すモノは安定性が非常に高く、小回りが利き、速度は出にくいということ。

+アルファで言うとインフレータブルタイプのため舟自体の浮力が高く、積載力も高いということです。

幅で見ると安定性は立つことができるSUPやフィッシングカヤック以上でパックラフトで沈することの難しさもわかってきます。ただ舟の剛性が違うためパックラフトで立つのは難しいです。

セルフベイラーのサイズ

1人用セルフベイラータイプを全長順で絞り込むと、最小226-275cmになりました。

少し特殊なKOAROやリーコン、ロングサイズのフロンティア275を省くと234-269cmの35cm差に収まります。

ということは234-269cmがセルフベイラーモデルに適した長さであると言えるはず。

短すぎると浮力が得られず、長すぎると小回りが利かないため中間サイズがホワイトウォーター用に適した長さなのでしょう。

あとは身長や荷物積載量などの好みですね。

全幅は84-97cmと広いレンジ。ただフロンティア WW-255を省くと91-97cmの間でセルフベイラータイプは幅が広めなようです。

チューブ径も27-30cmとやや太めで浮力は高め。

さらにこのモデル達はロッカーが入っていて波や落ち込みに強いホワイトウォーター用に仕上がっています。

オープンデッキのサイズ

一人用のオープンデッキタイプを全長順にしました。

用途が特殊なスピードタイプや積載量特化モデルを省き、初めての1艇として選ばれやすいであろうシンプルなオープンデッキモデルに限定しました。

すると最小180-254cmになり、セルフベイラーに比べ短めな長さになりました。

全長180-219 冒険パックラフト

全長の最も短い180cmはブルーナイルギア、フロンティア、グリフォンラフト、ノルティックの4社から出てます。

この辺りのモデルは耐久力や直進性や積載能力を落とし、機能を最低限にすることで軽く小さく作った“水の上を移動する”のに特化したパックラフトと言えます。

重量も2kg台というパックラフトの中でも最軽量クラスで、川下りもできますがメインは静水用。

・湖畔キャンプで水遊びをしたい

・徒歩や自転車キャンプでパックラフトに乗りたい

・一区間の川や湖を突破したい

そんなパックラフトをメインにしない用途に使いたいモデルです。

アウトドア脳だと「軽い=良い」になりがちですが、このグレード帯のモデルはパックラフトを目的ではなく手段として見たラインナップだと思ってます。

乗って楽しむだけじゃない、道具としてのパックラフトを開拓してください。

引用元:元気商會

グリフォンラフトはエクスプローラで、と言ってます。

ロングトレイル上の川や湖のトラバースで創造的なルートを開拓したり、渓流の美しい淵を散策したり、キャンプでちょっと子供と水遊び・・・などなど。

小さいながら、アイデア次第で沢山の景色を見せてくれること間違いなし!

引用元:BLUENILE GEAR

ブルーナイルギアも水辺の突破や開拓といったメインではなく、軽さと携行性を活かした冒険の道具的な使い方を提唱するのが全長180-219cmだと読み取れます。

ライトな遊び方にも適してるため、キャンプやサイクリングの+αな遊びにも良いでしょう。

KOKOPELLI XPD(6.3kg)はちょっと例外ですね。

元祖パックラフトブランドなだけにアルパカラフトは全長を削りすぎずに圧倒的な軽さに仕上げています。

Scout(1580g)とGhost(1020g)は全パックラフトの中でも最軽量モデルです。

オープンデッキ220-250 スタンダードパックラフト

冒険タイプよりも長い万能型のオープンデッキタイプは全長220-254cm。

「パックラフト」と言われて多くの人がイメージする形状サイズ感だと思う一番スタンダードなタイプ。

より軽量コンパクトに→冒険タイプ

川下りをもっと快適に→セルフベイラーorスプレースカート

二人でも乗りたい→タンデム

荷物をたくさん積みたい→太いチューブ径や幅広

速度を出したい→長いモデル

といった派生がされていったのであろう過程が想像できます。

フロンティア、MRS、アルパカといったトップブランドはこの全長帯に長いモノと短いモノの2種類を展開してます。

フロンティアで言えばCW-220(全長220cm)とCW-250(全長250cm)。

MRSで言えばTulo(全長223cm)とPonto(全長254cm)のようにです。

身長や乗せる荷物の量などを基準に好みで選べるサイズ展開だと思います。

一般的に短いほど軽く小回りが利き、長いほど直進性が上がりやや流水に強くなります。

これでもホワイトウォーター用のセルフベイラーモデル(234-269cm)よりは短くなっています。

さらに船首にロッカーは無くフラットなモノが多めなのが静水用と言われる理由。

ただ適してなくてもパックラフトは空気の塊で高い浮力があるので、よほどの激流でも無ければなんとかなるんですけどね。

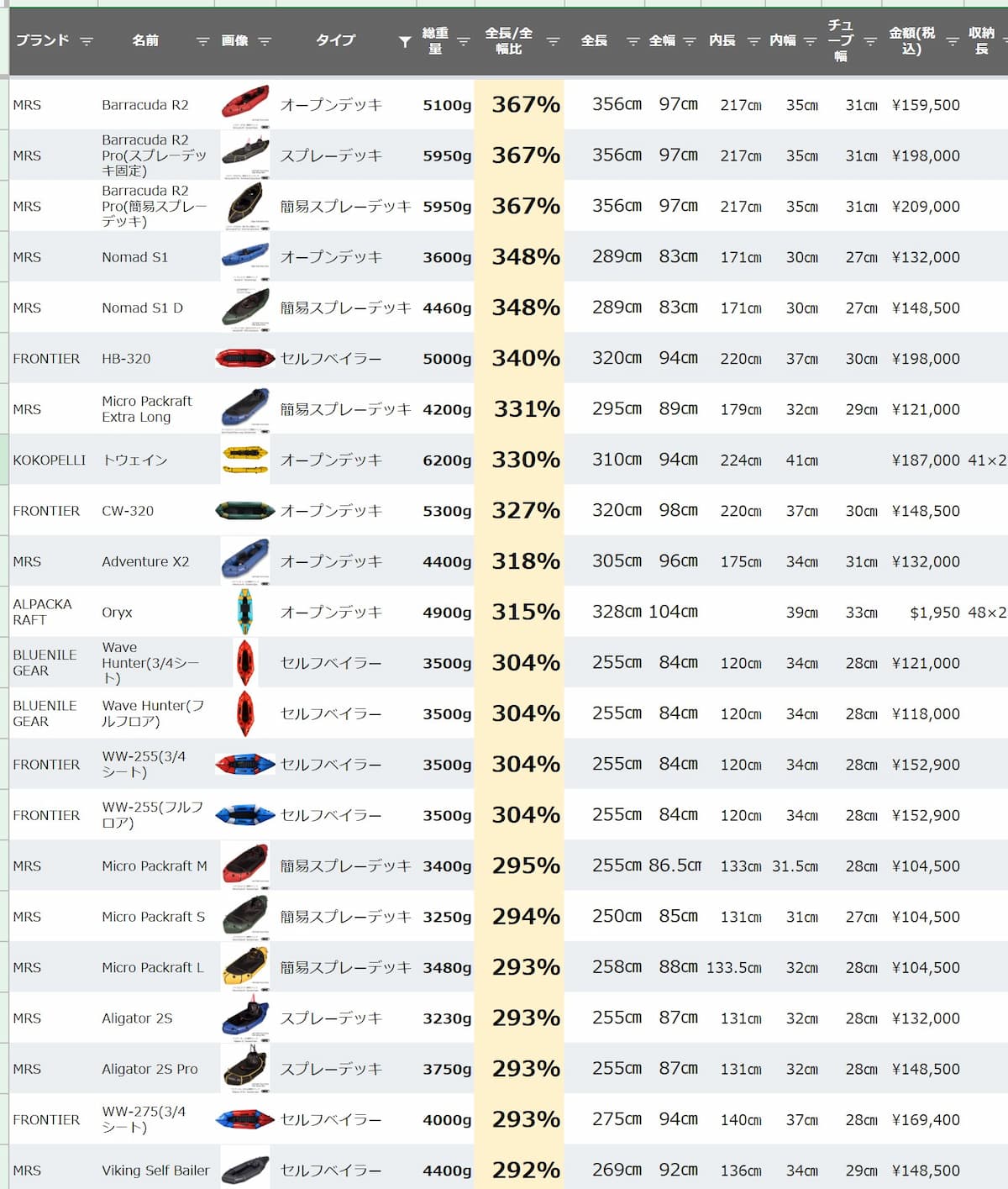

全長/全幅比

スプレッドシートで表を作ると1ブランドでは意味のない数値に意味が出てきます。と思ってます。

例えば、全長を全幅で割ってパーセントで出す全長全幅比です。

この比率は%が低いほどに丸い形状で、高いほどに細長い形状です。

全長全幅比を低い順に並べると最低は197%でノルティック ライトラフト。

230%↓あたりを見ると全長の短い180-219cmで出てきたパックラフトがそろってることに気付きます。

手段として使いたい軽量で推進力の低いモデルが全長全幅比の低い場所にあって納得できます。

比率の高い順に並べ替えました。

最大367%です。めちゃくちゃ長いというわけです。

雑な計算をすると長367×幅100で367%です。197%は197×100だったのでほぼ同じ幅で倍近い長さがあるわけです。

305-367%ではセルフベイラーがなく、スプレーデッキタイプが増えてます。

スピードタイプはスプレーデッキタイプが多いというわけです。水しぶきを浴びやすいということなのでしょうかね。

全パックラフトでの全長全幅比は197-367%でした。

さらにセルフベイラーに絞って全長全幅比を見てみます。

すると243-304%と中央値に寄ってきました。全長226-255cm辺りがメインです。

長すぎても小回りが利かないし、短すぎても安定せず浮力が足りない、そんなホワイトウォーター専用なセルフベイラーの特徴が見えてきた気がしました。

外面積と内面積

これまた新概念。

外面積と内面積です。

長さと幅を掛けた面積で、長方形の面積で計算しているため実際の数値とはかなりズレますが、すべてを計算すればズレたままで差がわかるため一定の意味はあると思います。

長さと幅とは微妙に違うどちらも合わせた性能がわかるのではないかと思っています。

| 最小 | 最大 | |

| 外面積 | 1.49㎡ | 2.95㎡ |

| 内面積 | 0.35㎡ | 0.61㎡ |

1.5人用、2人用は必然的に面積が大きくなるため省いた一人用のみに絞り込んだときの外内面積での最大最小です。

外面積は1.49-2.95㎡。

小さいほど持ち運びやすく、小回りが利きやすい、はず。

大きいほど安定性が上がり、水の抵抗も増えるはず、ただ長くて細くても大きくなるため一概には言えません。

内面積は0.35-0.61㎡。

居住性の高さに繋がります。

外面積狭い順。

やはり最軽量や最短全長のパックラフトが多いですね。

ポーテージしやすく、狭い川を攻めやすいため大きなフィールドよりもアドベンチャーな秘境に適した形状のようです。

ここモデルは内面積も狭めで比例してるようです。

外面積の広い順。

2.95㎡のレンジャーは積載力特化モデルなので安定性が高い必要があり納得です。

セルフベイラーモデルが多いのは幅と長さのどちらもある程度必要だからです。

それにしてもフロンティアWW-275はかなり長いモデルながら幅も広めです。

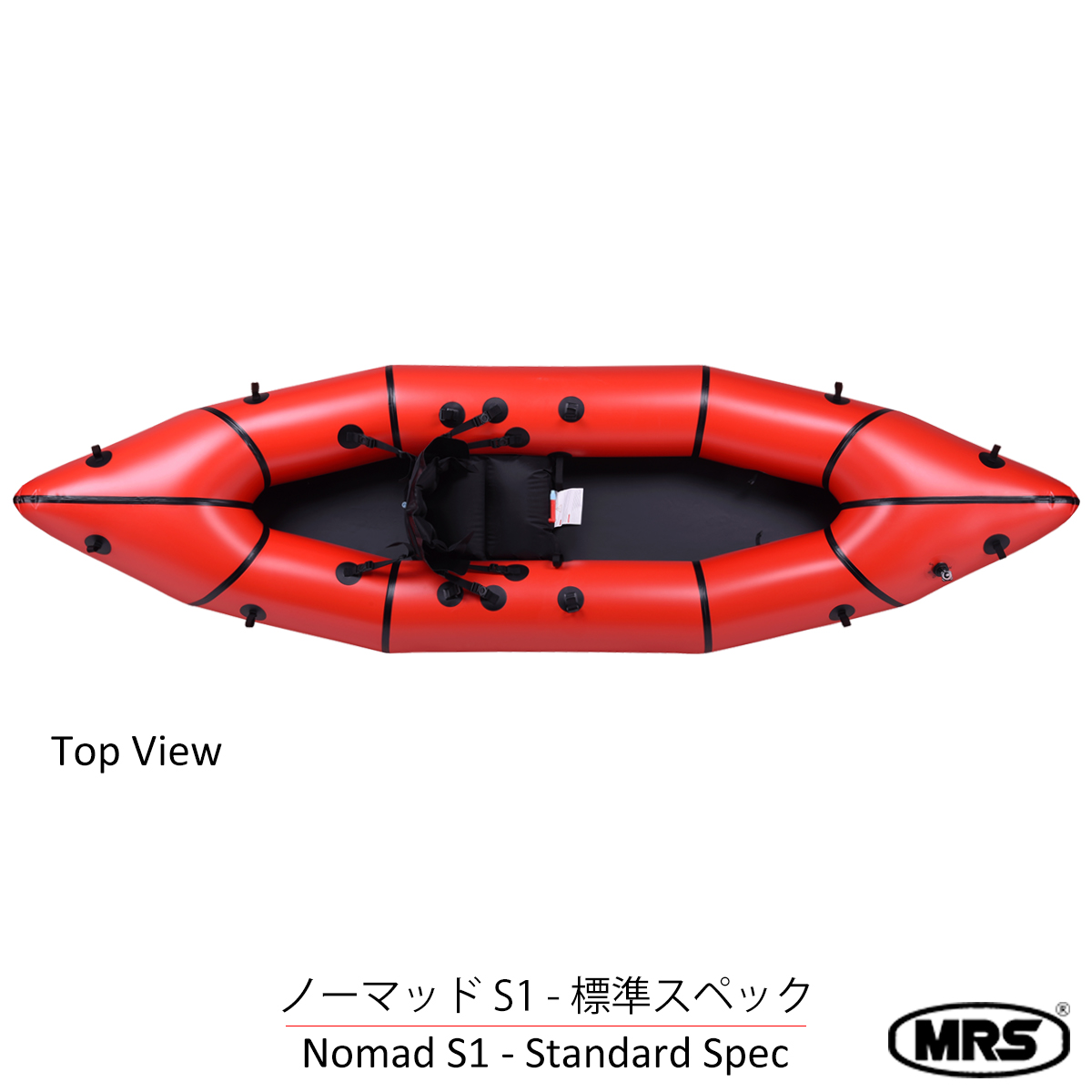

逆に速度重視タイプのMRS NomadS1は2.40㎡とセルフベイラーモデルよりも面積ではやや小さめ。

内面積の広い順。

レンジャーのみ外内面積トップですが、他は外面積と比例するわけではありません

セルフベイラーモデルにオープンデッキモデルも増えてきた印象です。

ココペリが外面積に対して内面積が広く設定されてるのがやや不思議。全長全幅で見ると長さに対して幅が広めです。

安定性は高そうですが走行性能は低そうですね。

タンデム艇

2人で乗ることができるのがタンデム。自転車とかでも使いますね。

最後にややレアなタンデム艇をピックアップ。

大人+子供や動物が乗れる1.5人用は省いた大人2人が乗れるサイズのタンデムモデル。

シートも2つ付いてるモデルが多いです。

多少差はありますが。全長310-356cm程度が目安ですね。

内長は178-224cm。全長が一番短いココペリ トウェインの内長が一番長い訳が分からない状態に混乱します。

タンデム艇の特徴は長さだけでなく浮力もあります。

チューブ径が30cm以上の太いモノが多く、積載重量が200kg越えが多いのはそのためです。

カヤックでは夫婦で乗れるタンデム艇を買ったけど結局別々に乗りたくてもう一艇追加したなんて話も耳にしますが、パックラフトはどうなんでしょうね。一度乗ってみたいモノです。

ちなみにカヤックほど全長の長くないパックラフトのタンデム艇では前後でぶつかるリスクの高いダブルブレードパドルではなく、シングルブレードパドルを使うことも多いです。

1.5人乗り艇

タンデム以上に特殊な1.5人乗り艇。

人間を0.5人と数えられるわけはなく、「大人+子供やペット」で乗れるサイズを意味する1.5人乗り。

内長178-224cmで大人2人乗りだったのに対し、内長157-200cm程度が1.5人乗りと公式に言われるモデルです。

出典:BlueNileGear

ブルーナイルギアの1.5人乗りWave Hunter Duoです。

全長305cm、内長165cmとタンデム艇よりは確実に小さく、1.5人乗りでも小さ目程度のサイズ感。

この艇で小学校中学年(3-4年生)程度までを想定とのことです。

サイズ設計は、標準的な小学生を前に乗せることを想定しており、低学年なら余裕目、中学年ならちょうどよく、高学年の大きい子だとちょっときつめだけど何とかなる位となっています。

(サイズ感は親の体格にもよります)

ただ実際乗ってみると内長135.5cmのMRS Pontoでも窮屈ながら静水なら大人で乗ることが可能です。

子供やペットなら十分乗ることができるでしょう。

つまりは内長130cm以上なら1.5人乗りが可能と言えます。

ただし前に乗る人のシートは考慮されていませんし、川下りのような用途には使えません。

サイズまとめ

| 最短全長 最長全長 (㎝) |

最短全幅 最長全幅 (㎝) |

最短全幅 最長全幅 (㎝) |

チューブ径 (㎝) |

最小重量 最大重量 (g) |

|

| パックラフト全体 (一人用) |

180 289 |

81 97 |

81 97 |

25 31 |

1020 8700 |

| セルフベイラー | 226 275 |

84 97 |

84 97 |

27 30 |

3000 8100 |

| オープンデッキ (冒険タイプ) |

180 219 |

83 94 |

83 94 |

25 28 |

1020 3350 |

| オープンデッキ (万能タイプ) |

220 254 |

81 97 |

81 97 |

26 30 |

2500 3200 |

| タンデム | 310 356 |

94 109 |

94 109 |

28 33 |

4700 6200 |

ここまでのタイプ別全長全幅チューブ径重量のスペック幅のまとめ。

数字いっぱいで見にくいですが、全長を聞けば長いパックラフトなのかどうか、チューブ径を聞けばどんな用途なのか、重量を聞けば軽いのかどうか。

そんな1製品では見えてこなかったパックラフトのスペックが多ブランド全製品を比べることで見えてくる。

結果的に自分に適したパックラフトを選ぶことができるようになる、ということを目的にスプレッドシートを作成共有しています。ご活用いただければ本望です。

悩むよりも乗れ

数百個を比べて悩んでもらえたでしょうか。

ブランド間の差、モデル毎の差は確実にあります。隣の芝は青く、あれもこれも良く見えることでしょう。

ただ舟の性能差よりもたくさん乗って、色んな場所に行く方がはるかに大事です。

そう言えるほどに全てのブランドのパックラフトの性能は高く、あなたを満足させてくれます。

持ち運びやすくアドベンチャー要素強いパックラフトはどれか悩むよりも、乗ってから使い方に悩むべき道具なのです。

購入前に悩むべきは1点「静水用か流水用か」その程度でいいはず。

良いパックラフトライフを!

まとめ

さて、後半ぐだってきてまとめることもできませんでした。

自論ではメーカー間で比較することでその道具のスタンダードが見えてくると思ってまして。

相対的な視点でそのカテゴリの製品を見ることで平均がわかってくるというわけです。

2500gのパックラフトは軽いだとか、全長270cmのパックラフトは長いとか、66,000円のパックラフトは安いとか、全長全幅比300%は直進性に優れてるってことがわかってきます。

同じブランド内での比較では無く、業界の製品全体を見ることで立体的な知識が身に付くと考えていて、それが忖度の無いレビューになるのかなとも思います。

とまあそれっぽく言ってはみましたが数字で比べることが好きなのです。

同時に数字に隠れて見えてこないモノもたくさんある事実は知っておかなければならないのです。

スポンサーリンク

コメント